和光診療室 歯科タケダ

「和光市駅」南口から徒歩1分の歯科

歯科医師多数在籍。

保険診療をメインに

幅広い治療を提供します。

和光市で歯科を選ぶなら歯科タケダへ!

歯科タケダを選ぶ理由!

①和光市駅から徒歩1分でアクセスが良い!

②和光をはじめ東武東上線を中心に16の歯医者があり、安定した運営基盤があり安心。

③医院間でカルテの連携をしているため、引っ越しがあっても歯科タケダの関連施設ならどこでも転院が可能。

④和光に地域密着で訪問診療も可能。

⑤各専門分野のプロフェッショナルである口腔外科学会、矯正歯科学会、歯周病学会の指導医や認定医が40名在籍している。

⑥一般歯科治療、インプラント、矯正治療、インビザラインなどのマウスピース矯正治療など様々な治療を一気通貫でご対応しています。

お口の中の悩みを当院ですべて解決できます。

⑦患者さんへの治療説明を大切にしています!

不安なことやわからないことをしっかり説明します。

⑧パンダマークでお子様の恐怖心を和らげる取り組みをしています。治療後にはガチャガチャを回せるメダルを差し上げており、

お子様が歯科治療に向き合いやすくする環境づくりを考えております。

総院長

竹田 直樹

| 診療時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |

| 午前 9:30~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ |

| 午後 14:30~19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14:00~ 17:00 | ─ |

休診日:日曜・祝日・年末年始

※最終診療受付は30分前までになります

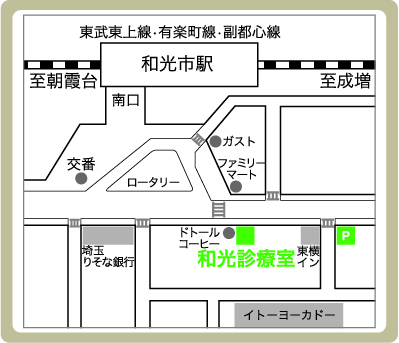

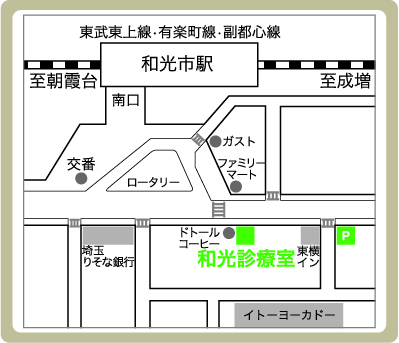

〒351-0112 埼玉県和光市丸山台1-10-5 和光MHビル2F

東武東上線「和光市駅」南口 徒歩1分の歯科

車でお越しの場合

当院と提携している無料のコインパーキングに駐車いただけます。

「三井リパーク和光市駅南口第3駐車場」のみ対応

Webでのご予約方法は2通りございます。

お電話でのご予約・お問い合わせ

050-5578-0628

受付時間/ 9:30~19:00(日・祝を除く)

よくあるご質問はこちら

矯正

インプラントについて

インプラント治療とは、歯を失った方がその機能を再び取り戻すための画期的な歯科医療の手法であり、今日の歯科学の世界において非常に大きな役割を果たしている治療法です。この治療は、単に失った歯を補うという役割を超えて、患者の日常生活における快適さや満足感を劇的に向上させることができます。

具体的には、見た目の美しさと自然な噛み心地を提供し、食事や会話といった日常の生活を以前のように楽しめるようになるため、自信を回復させる手段として多くの人々に受け入れられています。

こちらでは、インプラントの歴史的な背景から始まり、その基本的な仕組みや特徴、手術の具体的なプロセス、治療中に注意すべきポイント、考えられるリスク、そして患者がよく抱く疑問に対する回答まで、非常に幅広い情報を網羅しています。さらに、最近の技術的な進歩や、インプラント治療が口の中全体の健康にどのような影響を与えるのかについても、詳しく掘り下げてまとめています。

この文書を読むことで、インプラント治療に対する理解が一段と深まり、治療を受けるかどうか迷っている患者さんが、自分にとって最適な判断をするための参考にして頂ければと思っています。

また、歯科医師や歯科衛生士などの医療従事者にとっても、患者さんとの会話の中で役立つ知識を提供したり、治療の計画を立てる際に参考にできる資料として活用していただければ幸いです。インプラント治療は、見た目や機能だけでなく、生活全体にポジティブな変化をもたらす可能性を秘めた治療法であり、その魅力を余すことなくお伝えしたいと思います。

インプラントの歴史をたどる

⚫︎古代における歯の補填の試み

インプラント治療の起源は、驚くべきことに人類の歴史の非常に古い時代にまで遡ることができます。考古学者たちが発掘作業を通じて明らかにした証拠によると、古代エジプトや古代マヤ文明、そして古代ローマの人々は、歯を失った際にその代わりとなるものを何とか作り出そうと試みていました。

たとえば、古代エジプトでは、貴族の墓の中から金の細いワイヤーで固定された人工的な歯が見つかっています。これは、当時の技術としては非常に高度なものであり、彼らが歯の喪失を深刻に受け止めていたことを物語っています。また、古代マヤ文明では、貝殻を丁寧に加工して顎の骨に埋め込むという方法が取られていたことが確認されています。これらの貝殻は、形状を整えられて歯の代わりとして機能するよう工夫されており、当時の人々の知恵と技術力を感じさせます。さらに、古代ローマ時代には、象牙や金属を素材にした人工歯の痕跡が残されており、これもまた歯を補うための努力の結果です。

これらの古代の試みは、現代のインプラント技術と比べると非常に原始的で、成功率も低かったと考えられます。しかし、人類が何千年も前から歯を失うことによる不便さや見た目の問題に悩み、それをなんとか解決しようと努力してきたことは明らかです。これらの初期の挑戦は、現代のインプラント治療の基礎を築くための重要な第一歩であったと言えるでしょう。過去の人々が残したこのような努力がなければ、今日の高度な技術は生まれていなかったかもしれません。

⚫︎20世紀以前の進歩と試行錯誤

18世紀から19世紀にかけて、歯科学が学問として発展するにつれて、インプラント治療も少しずつ進化を遂げていきました。この時期には、金属を使ったインプラントが登場し、より洗練された形で歯を補う試みが始まりました。しかし、この時代にはまだ大きな課題が山積みで、たとえば、体が金属を受け入れにくいことや、感染症が頻繁に起こることなどが問題となっていました。

具体的な例として、1809年にイタリアの歯科医師であるマジョーロ(Maggiolo)が、純金でできた人工の歯の根を開発したことが挙げられます。この金製の歯の根は、現代のインプラントの原型とも言えるものだったのですが、残念ながら長期的に安定して機能することはできませんでした。その後も、19世紀の終わり頃には、磁器で作られたインプラントや、白金の管を使ったインプラントなど、さまざまな素材や方法が試されました。歯科医師たちは、試行錯誤を繰り返しながら、少しでも良い結果を得ようと努力を重ねていたのです。

しかし、当時の技術では、顎の骨に埋め込んだ金属や素材が体に馴染まず、炎症を引き起こしたり、拒絶反応を起こしたりすることが多く、成功したケースはごくわずかでした。それでも、これらの挑戦は決して無駄ではなく、後のインプラント技術の発展に大きなヒントを与えました。特に、体に害を与えず、骨と調和する素材の必要性が強く認識されるようになり、これが後の研究の方向性を定めるきっかけとなりました。

⚫︎現代インプラントの誕生

インプラント治療が現在の形に近づいたのは、20世紀の1950年代に入ってからのことです。この時期に、スウェーデン出身の整形外科医であるペル・イングヴァール・ブローネマルク博士が、偶然の発見を通じてインプラント治療の歴史を大きく変えることになりました。

ブローネマルク博士は、もともと骨の治癒プロセスを研究しており、ウサギの太ももの骨にチタン製の小さな光学機器を埋め込んで観察していました。実験が終わり、その機器を取り外そうとしたところ、驚くべきことにチタンが骨と完全に一体化してしまっていたのです。この現象に注目した博士は、これを「オッセオインテグレーション(骨結合)」と呼びました。この発見は、インプラント治療に革命をもたらす画期的な出来事でした。

チタンは、体の拒絶反応が少なく、骨と強固に結びつく特性を持っていることがわかり、これが長期的に安定したインプラントを実現するための鍵となりました。ブローネマルク博士は、この発見を活かして歯科用のインプラントの開発に取り組み、1965年に最初の臨床試験を成功させました。この成功が、現代のインプラント治療のスタートラインとなったのです。

⚫︎ブローネマルクの影響とその後の展開

ブローネマルク博士の1965年の成功は、インプラント治療が実用的な医療として広がるきっかけとなりました。この技術は、その後世界中に知れ渡り、歯科医療における重要な治療法の一つとして確立されました。博士の功績は、インプラントそのものの技術を進化させただけでなく、歯科学全体に新しい考え方をもたらした点でも非常に大きいと言えます。特に、オッセオインテグレーションという概念は、歯科だけでなく、整形外科や耳鼻科など他の医療分野にも影響を与えました。例えば、人工関節や補聴器の開発にも応用されるなど、その影響力は多岐にわたります。現在では、ブローネマルク博士の研究を土台として、インプラントの表面を加工する技術の改良、新しい素材の導入、さらにはデジタル技術を活用した治療法の開発が進められており、インプラント治療は日々進化を続けています。このように、彼の業績は現代医療において今なお生き続けているのです。

インプラントとは何か

⚫︎インプラントの基本的な概念

インプラントとは、歯を失った部分に人工の歯の根を顎の骨に埋め込み、その上に人工の歯を取り付けることで、歯の見た目と機能を回復させる治療法です。この方法は、従来の入れ歯やブリッジとは異なり、独立した構造でしっかりと固定されるため、周囲の健康な歯を削ったり傷つけたりする必要がありません。そのため、より自然な噛み心地や安定感を得られるのが特徴です。

インプラント治療がもたらす主な利点は、次のように挙げられます:

• 見た目が自然で、まるで自分の歯のようになる。

• しっかり噛めるようになり、発音もクリアになる。

• 周囲の健康な歯に負担をかけない。

• 顎の骨が痩せるのを防いでくれる。

• 長い期間にわたって安定して使える。

これらのメリットがあるため、インプラントは歯を失った多くの人にとって、最適な解決策として選ばれています。

⚫︎インプラントの構造とその役割

インプラントは、3つの主要な部分から構成されています。それぞれが重要な役割を果たし、全体として機能することで、自然な歯に近い体験を提供します。

まず、インプラント体があります。これは、顎の骨の中に埋め込まれる人工の歯の根にあたる部分で、通常はチタンやチタン合金で作られています。チタンは体に馴染みやすく、骨としっかりと結びつく性質を持っています。この部分の表面には、骨との結合をより強固にするための特殊な加工が施されており、一般的にはスクリュー(ねじ)の形をしています。この形状は、骨との接触面積を増やし、埋め込んだ直後から安定するように設計されています。

次に、アバットメントがあります。これは、インプラント体とその上の人工歯をつなぐ中間部分で、インプラント体にしっかりと固定されます。アバットメントは、上に取り付ける人工歯を支える役割を果たし、インプラントの位置や角度に合わせてさまざまな形や素材が用意されています。通常はチタン製が使われますが、見た目をより自然にするためにジルコニア製のものを使う場合もあります。

最後に、人工歯冠です。これは、実際に外から見える歯の部分で、セラミックやジルコニアといった素材で作られています。天然の歯と同じような色や形に仕上げられ、患者の他の歯と調和するように細かく調整されます。最近では、CAD/CAMというコンピュータ技術を使って、より精密で自然な人工歯を作ることが可能になっています。

この3つの部品が一体となって働くことで、インプラントは見た目も機能も天然の歯に非常に近いものになるのです。

⚫︎インプラントの種類とその特徴

インプラントにはさまざまな種類があり、治療の目的や患者さんの口の中の状態によって、どのタイプが最適かを歯科医師が慎重に選びます。現在では、その中でも特にエンドオッセアスインプラント(以下単にインプラントと呼びます)が圧倒的に広く使われており、現代のインプラント治療の主流となっています。このタイプを中心に、状況に応じた具体的なケース――たとえば即時埋入する場合、増骨剤を使う場合、ソケットリフトを行う場合、そしてサイナスリフトが必要な場合――について詳しく見ていきましょう。それぞれの特徴や適用場面を丁寧に掘り下げて説明します。

インプラント:現代の標準タイプ

まず、最も一般的なのがインプラントです。このインプラントは、チタン製のねじ型の構造を持ち、顎の骨に直接埋め込むタイプで、現在ではインプラント治療のほぼ全てと言っても過言ではないほど広く採用されています。その理由は、シンプルで信頼性が高く、さまざまな患者さんの状態に対応できる柔軟性があるからです。

インプラントは、大きさや形が患者さんの骨の状態や、どの歯を補うのかによって細かく選ばれます。たとえば、前歯を失った場合と奥歯を失った場合では、骨にかかる力や必要な安定性が異なるため、インプラントの長さや太さが調整されます。最近では、表面処理技術の進歩が目覚ましく、インプラントの表面に微細な凹凸を施したり、特殊なコーティングを加えたりすることで、骨との結合が以前よりもずっと早く、強固に進むよう改良されています。これにより、手術後の回復期間が短縮され、患者さんにとって負担が減るのも大きな利点です。

このインプラントを中心に、以下では具体的な治療シナリオごとにその適用方法を詳しく見ていきます。

現代の歯科医療では、他の種類が使われることはまれで、インプラントがほぼ標準となっているため、ここではその活用法に焦点を当てて説明します。

即時埋入の場合

インプラントの一つの応用として、**即時埋入(Immediate Placement)**があります。これは、歯を抜いたその場で、すぐにインプラントを埋め込む方法です。たとえば、虫歯や歯周病で歯が抜けた場合や、事故で歯が折れてしまった場合に、抜歯したその日のうちにインプラントを入れることが可能です。この方法の大きな特徴は、治療期間を大幅に短縮できる点にあります。通常、インプラント治療では抜歯後に数ヶ月待って骨が治るのを確認してから埋入しますが、即時埋入ならその待ち時間を省略できるのです。

ただし、即時埋入が適しているかどうかは、いくつかの条件に左右されます。まず、抜歯した部分の骨が十分に残っていて、健康な状態であることが必要です。たとえば、感染がひどく骨が溶けている場合は、この方法は難しくなります。また、インプラントがしっかりと固定される「初期安定性」が得られるかも重要なポイントです。最近のインプラントは、ねじのデザインが改良され、柔らかい骨でも安定しやすいものが多く、即時埋入の成功率を高めています。

たとえば、前歯を失った患者さんが、見た目をすぐに回復したいと希望する場合、即時埋入でインプラントを入れて仮歯を装着すれば、その日のうちに笑顔を取り戻せます。このスピード感と審美性が、即時埋入の大きな魅力です。ただし、術後のケアや噛む力の管理がより慎重に求められるため、患者さんへの説明と協力が欠かせません。

増骨剤を使う場合

次に、インプラントを埋める際に、**増骨剤(Bone Augmentation Material)**を使用する場合があります。これは、顎の骨の量が不足しているときに、骨を補う材料を追加してインプラントを安定させる方法です。たとえば、長年歯がない状態が続くと、骨が自然に痩せて薄くなってしまうことがあります。そんなとき、単純にインプラントを埋めるだけでは安定性が得られないため、増骨剤を活用して骨のボリュームを増やすのです。

増骨剤にはいくつかの種類があり、患者さん自身の骨(自家骨)を別の部分から採取して使う場合もあれば、人工的な骨補填材や牛由来の素材を使う場合もあります。たとえば、下顎の奥歯を補うためにインプラントを入れる際、骨の高さが足りないと判断された場合、手術中に増骨剤を埋め込んで、インプラントをしっかり支える土台を作ります。このプロセスは、インプラントの柔軟性を活かした治療法で、骨が少ない患者さんでも治療を受けられる可能性を広げてくれます。

増骨剤を使う場合、治療期間が少し長くなることがあります。たとえば、増骨剤が骨と一体化するまで3~6ヶ月待ってからインプラントを埋めるケースや、手術と同時に行うケースがあります。どちらにせよ、インプラントの高い適応力のおかげで、骨の状態が悪い患者さんにも自然な歯を取り戻すチャンスが与えられるのです。

ソケットリフトの場合

上顎の奥歯を治療する際に、骨の厚みが足りない場合、インプラントと一緒に**ソケットリフト(Socket Lift)**という手法が使われることがあります。これは、上顎洞(鼻の横にある空洞)の底を少し持ち上げてスペースを作り、そこに増骨剤を入れて骨を増やす方法です。たとえば、上顎の奥歯を失ってしばらく経つと、上顎洞が下がってきて骨が薄くなることがあります。そんなときに、ソケットリフトが役立つのです。

具体的な手順としては、インプラントを埋める穴をドリルで開ける際に、上顎洞の膜(シュナイダー膜)を慎重に押し上げます。そして、その下に増骨剤を詰めて、インプラントを同時に埋め込むか、後で埋めるかを決めます。たとえば、骨が5mm程度しかない場合、ソケットリフトで2~3mm持ち上げて増骨剤を加えれば、インプラントを安定させられるのです。

この方法の利点は、大きな手術を避けられることです。たとえば、もっと大がかりなサイナスリフトに比べ、ソケットリフトは切開が小さく、患者さんの負担が少ないのが特徴です。インプラントのねじ型デザインは、このような微妙な調整が必要な場面でもしっかりと固定されるので、ソケットリフトとの相性が抜群です。上顎の治療で骨が薄い患者さんにとって、自然な噛み心地を取り戻すための現実的な選択肢となっています。

サイナスリフトの場合

さらに骨が極端に少ない場合、特に上顎で深刻な骨吸収があるときには、**サイナスリフト(Sinus Lift)**がインプラントと組み合わせて行われます。これは、上顎洞の底を大幅に持ち上げて、大量の増骨剤を入れて骨を増やす大がかりな方法です。たとえば、上顎の骨が3mm以下しかないような重度のケースでは、ソケットリフトでは対応しきれず、サイナスリフトが必要になります。

サイナスリフトの手術は、歯肉を大きく切開し、骨に窓を開けて上顎洞膜を持ち上げ、そこに自家骨や人工骨をたっぷり詰めるという流れです。その後、骨が安定するのを待って(通常6~9ヶ月)、インプラントを埋め込みます。たとえば、奥歯をすべて失った患者さんが、しっかり噛めるようにしたいと希望する場合、サイナスリフトで骨を10mm以上増やして、複数のインプラントを安定させることができます。

この方法は、手術の規模が大きいため、患者さんの体力や回復力も考慮されます。しかし、インプラントの高い生体適合性と結合力のおかげで、サイナスリフト後の骨にもしっかりと馴染み、長期間安定した結果をもたらします。骨が極端に少ない患者さんでも、諦めずに治療を受けられる可能性を広げる、まさに救世主のような手法と言えるでしょう。

その他の種類(補足)

インプラントが主流である現代において、他の種類はほとんど使われなくなっていますが、補足として触れておきます。たとえば、サブペリオステアルインプラントは、骨の上に金属フレームを置いて歯を固定するタイプで、かつては骨量が少ない患者さんに使われました。しかし、安定性がインプラントに劣り、現代ではほぼ見かけません。

また、ジゴマティックインプラントは、上顎の骨が極端に少ない場合に頬骨に固定する特殊な方法です。たとえば、重度の骨吸収で通常のインプラントが不可能な場合に有効ですが、手術が複雑で専門的な技術が必要なため、ごく限られたケースでしか使われません。

ミニインプラントは、直径が3mm未満の小さなインプラントで、一時的な使用や狭いスペース、入れ歯の安定化に役立ちます。たとえば、下顎の前歯を仮に補う場合に便利ですが、耐久性が低いため、インプラントに取って代わられています。

さらに、「即時負荷インプラント」や「オールオンフォー」といった手法もありますが、これらもインプラントをベースにした応用です。患者さんの状態や希望に合わせて選ばれますが、結局のところ、インプラントがその柔軟性と信頼性で現代治療の中心となっているのです。このように、現在ではインプラントがインプラント治療のほぼ全てを占めており、即時埋入、増骨剤使用、ソケットリフト、サイナスリフトといったさまざまな状況に対応できる万能性が特徴です。そのチタン製の構造と表面処理技術の進化により、骨との結合が早く、強く、患者さんのニーズに柔軟に応えられるのが強みです。他の種類は過去のものとなりつつあり、インプラントが現代の歯科医療の標準として確立していると言えるでしょう。

インプラント治療のステップごとの詳細

⚫︎初回の診察と診断プロセス

インプラント治療を始めるにあたって、最初に行われるのが歯科医師による丁寧な診察と診断です。この段階は、治療がうまくいくかどうかを大きく左右する非常に重要なプロセスで、以下のような項目が詳しく調べられます。

まず、患者さんの全身の健康状態を確認します。例えば、糖尿病や骨粗しょう症、心臓病などの病気があるかどうか、また普段飲んでいる薬やアレルギーの有無をチェックします。これらは、インプラント治療が適しているかどうかや、成功率に影響を与える可能性があるためです。

次に、口の中の状態を詳しく見ます。残っている歯の健康状態、歯周病があるかどうか、噛み合わせがどうなっているか、歯肉などの軟らかい組織がどのくらい健康かを調べます。特に歯周病は、インプラントが長持ちするかどうかに大きな影響を与えるので、もし見つかれば先に治療することが必要です。

さらに、顎の骨の状態を評価します。レントゲン写真やCTスキャンを使って、骨の厚さ、質、密度を詳しく確認します。最近では3DのCTスキャンが使われることが多く、これによって非常に精密なデータが得られます。これにより、インプラントを埋めるのに十分な骨があるか、またその質が適切かを判断します。

また、歯が抜けた部分についても詳しく見ます。その場所の状態や、周囲の歯との関係、見た目の美しさをどれくらい求めるかを考慮して、最適なインプラントの種類や大きさ、埋める位置を決めます。

最後に、神経や血管の位置をCTスキャンで確認します。特に下顎管や上顎洞といった重要な部分がどこにあるかを把握することで、手術中に神経を傷つけるリスクを減らすことができます。

これらの情報をすべて集めて分析し、インプラント治療が適切かどうか、またどんな治療計画がベストかを判断します。このとき、患者さんの希望や期待も丁寧に聞き取り、治療の目標をはっきりさせます。必要に応じて、口の中の写真を撮ったり、歯の型を取ったりして、さらに詳しい計画を立てるための資料にします。

⚫︎治療計画の具体的な立案

初診でのデータを基に、患者さん一人ひとりに合わせた詳細な治療計画が作られます。この計画には、次のような内容が含まれています。

まず、必要なインプラントの本数と、どこに埋めるかを決めます。これは、歯が抜けた状態や顎の骨の条件によって変わります。1本だけの場合もあれば、顎全体を補う場合もあるので、ケースごとに柔軟に対応します。

次に、インプラントの種類や大きさを選びます。たとえば、骨が少ない場合には短いインプラントや細いものが検討されます。

また、骨や歯肉の追加処置が必要かどうかも考えます。骨の量や質が足りない場合、骨を増やす「骨移植」が必要になることがありますし、見た目を良くするために歯肉を移植することもあります。

さらに、治療のスケジュールと期間を決めます。最初の手術から最終的な歯の装着まで、通常は数ヶ月から半年以上かかることが多いです。

費用の見積もりも提示します。インプラントの本数や骨移植の有無、使う素材によって金額が変わるため、具体的な数字を伝えます。

そして、インプラント以外の選択肢も説明します。たとえば、ブリッジや入れ歯といった方法もあり、それぞれのメリットとデメリットを伝えて、患者さんが十分な情報を持って選べるようにします。

この計画は、患者さんと一緒にじっくり話し合い、必要なら調整します。生活スタイルや経済的な状況、患者さんの希望も考慮しながら、最も良い形に仕上げます。また、リスクや合併症の可能性についても丁寧に説明し、納得してもらった上で進めます。

⚫︎手術に向けた準備

インプラントの手術を行う前に、以下のような準備が進められます。

まず、治療の内容や流れ、期待できる結果、リスク、他の選択肢について患者さんに詳しく説明し、同意を得ます。これはインフォームドコンセントと呼ばれる重要なステップです。

次に、全身の健康状態を再確認します。必要なら血液検査や心電図を行い、特に糖尿病のコントロールや、抗凝固薬を使っている人の調整をします。

口の中も準備します。歯石を取ったり、虫歯を治療したりして、清潔で健康な状態に整えます。

麻酔の方法も決めます。通常は局所麻酔ですが、複雑なケースや患者さんの希望によっては全身麻酔も検討します。

また、CTデータを使って手術用のガイド(ステント)を作ることもあります。これで手術の精度と安全性が上がります。

術前に使う薬も準備します。感染を防ぐための抗生物質や、不安を和らげる鎮静剤などが考えられます。

最後に、手術当日の注意点を伝えます。食事の制限や薬の飲み方、服装などについて細かく説明します。

これらの準備で、安全で効果的な手術を目指し、患者さんの不安も軽減します。

⚫︎インプラント手術の実際

手術は次のような流れで進みます。

①最初に麻酔をします。通常は局所麻酔ですが、場合によっては静脈内鎮静や全身麻酔も使います。

②歯肉を切開して顎の骨を出します。切開は小さくして、術後の痛みや腫れを減らします。

③骨にドリルで穴を開けます。専用の道具で少しずつ広げ、熱を防ぐために生理食塩水で冷やしながら慎重に進めます。

④準備した穴にインプラント体を埋め込み、初期の安定を確認します。

骨が足りない場合は、自家骨や人工骨で骨移植を行い、長持ちするようにします。

⑤最後に、歯肉を元に戻して縫います。治癒を助ける膜を使うこともあります。

手術時間は、インプラント1本で30分~1時間程度ですが、複数本や骨移植があると長くなります。

手術後は、骨とインプラントが結合する「オッセオインテグレーション」の期間(3~6ヶ月)が必要で、その間は仮の歯やブリッジで見た目と機能を保ちます。

⚫︎回復期間と二次手術の役割

インプラント手術後の回復期間は、治療全体の成功を左右する非常に重要なステップです。この期間中に、インプラント体が顎の骨と生物学的に結びつき、噛む力に耐えられるほどの強固な土台が形成されます。現代のインプラント治療では、通常、初回手術後に2次手術が行われることが前提となっており、この回復期間はその準備段階として欠かせません。

患者さんは定期的に歯科医院を訪れ、治癒の進み具合をチェックしてもらいます。たとえば、数週間おきに診察を受け、レントゲン撮影を通じてインプラントと骨の結合状態を確認します。この検査は、インプラントがしっかりと骨に定着しているか、問題なく治癒が進んでいるかを把握するために不可欠です。また、この期間中、患者さんには特別なケア方法が指導されます。具体的には、柔らかい毛の歯ブラシを使って優しく清掃したり、刺激の少ない洗浄液で口の中を清潔に保ったりすることで、感染や炎症を防ぎます。たとえば、硬いブラシで強く磨くとインプラント周囲を傷つける恐れがあるため、慎重なケアが求められるのです。

回復期間の長さは、患者さんの骨の質や全身の健康状態、使用するインプラントの種類によって異なりますが、一般的には3~6ヶ月程度が目安です。ただし、最近では表面処理技術が進んだインプラントが登場しており、たとえば親水性の高いコーティングや微細な凹凸が施されたものが使われることで、骨との結合が早まり、2~3ヶ月に短縮されるケースも増えています。この期間は、初回手術で埋めたインプラントが骨にしっかり馴染むための大切な時間であり、次のステップである2次手術に向けて準備を整える段階でもあります。

現代のインプラント治療では、2次手術がほぼ標準的なプロセスとして組み込まれています。初回手術では、インプラント体を歯肉の下に完全に埋めてしまい、そのまま治癒を待つのが一般的です。そして、回復期間が終わった後、2次手術でインプラントを露出させる作業が行われます。具体的には、歯肉を再度切開し、インプラントの上部を出し、治癒用のアバットメント(ヒーリングアバットメント)と呼ばれる小さな部品を取り付けます。このアバットメントは、歯肉を自然な形に整える役割を果たし、最終的な人工歯が美しくフィットするための土台を作ります。たとえば、前歯のように見た目が重要な部位では、歯肉のラインをきれいに整えることで、より自然な仕上がりを目指すのです。

2次手術は、通常、局所麻酔で行われ、初回手術に比べると規模が小さく、時間も短くて済みます。たとえば、30分程度で終わるケースが多く、患者さんの負担も比較的軽いのが特徴です。手術後は、歯肉が新しい形に落ち着くまで数週間(通常2~4週間)待つ必要があり、その間に患部が安定したら、最終的な人工歯の製作と装着へと進みます。この2次手術があることで、インプラントの位置や歯肉の状態をより精密に調整でき、見た目と機能の両方で優れた結果を得られるのです。

このように、回復期間と2次手術は、インプラント治療の成功に欠かせない一連の流れです。患者さんにとっては少し長いプロセスに感じるかもしれませんが、2次手術を前提としたこのステップが、最終的に自然で快適な歯を実現するための鍵を握っています。

インプラント治療の回復期間が終わり、2次手術が完了した後、いよいよ最終的な人工歯の製作と取り付けの段階に進みます。現代では、2次手術がほぼ必ず行われる前提で治療が進められるため、このステップはその後の仕上げとして非常に重要な位置を占めています。ここでは、患者さんの期待に応える見た目と機能を実現するために、最新の技術と細やかな調整が駆使されます。

⚫︎最終的な歯の製作と取り付け

まず最初に、精密な材料を使ってインプラントの位置や周囲の歯肉の形状を正確に記録します。この作業は「印象採取」と呼ばれ、柔らかいシリコンやゴムのような素材を口の中で固めて型を取るのが一般的です。たとえば、インプラントの上に小さなトレーを置き、その中に印象材を流し込んで固めることで、細かい部分まで正確に再現します。最近では、デジタル技術の進歩により、口腔内スキャナーを使って3Dデータとして記録するケースも増えてきました。この方法なら、患者さんの不快感が少なく、より精密なデータが得られるため、人工歯の設計に大いに役立ちます。

次に、上下の歯の噛み合わせを確認します。インプラントが入った状態で、自然で快適な噛み心地になるよう、上下の歯がどのように接触するかを慎重にチェックするのです。たとえば、ワックスや専用の器具を使って噛み合わせを記録し、それが最終的な歯の形に反映されます。このステップを怠ると、噛むときに違和感が出たり、インプラントに余計な力がかかったりする恐れがあるため、非常に重要な作業です。

その後、人工歯の色を決めます。患者さんの残っている歯の色や、希望する明るさ、自然さに合わせて、セラミックやジルコνιαの色見本を見ながら最適な色調を選びます。たとえば、隣の歯が少し黄ばんでいる場合、それに合わせた自然な色を選ぶことで、口全体が調和した印象になります。そして、仮歯を製作して実際に口に装着し、形や機能が問題ないかを試します。この仮歯は、患者さんが実際に使ってみて「もう少し高さを調整してほしい」「形を丸くしたい」といった感想を伝えるためのテスト段階でもあります。たとえば、仮歯を数日使って噛み心地や見た目を確認し、必要なら微調整を加えることで、最終的な歯の完成度を高めます。

これらのデータをもとに、歯科技工士が最終的な人工歯を製作します。素材には主にセラミックやジルコニアが使われ、これらは天然の歯に近い硬さと美しさを持ちながら、耐久性にも優れています。たとえば、セラミックは透明感があり、前歯のような審美性が求められる部位にぴったりですし、ジルコニアは強度が高いため、奥歯に適しています。技工士は、印象データやデジタルスキャンを基に、ミクロン単位で精密に歯を削り出し、患者さんの口に完璧に合う形を作り上げます。最近では、CAD/CAM技術が導入され、コンピュータで設計したデータを機械が自動で削り出すため、さらに正確で美しい仕上がりが可能になっています。

完成した人工歯は、インプラントに取り付けられます。このとき、アバットメント(2次手術で装着したもの)にネジで固定するか、セメントで接着するかを状況に応じて選びます。取り付け後、噛み合わせやフィット感を細かく調整します。たとえば、噛んだときに高すぎる部分があれば削ったり、他の歯とのバランスを見て微調整したりします。この作業は、患者さんが違和感なく自然に噛めるようになるまで丁寧に行われます。

最後に、レントゲン撮影でインプラントと人工歯の適合状態を確認します。これにより、内部で問題が起きていないか、骨との結合が維持されているかをチェックできます。さらに、患者さんに鏡を見てもらい、「見た目はどうか」「噛み心地に違和感はないか」を直接聞いて、満足度を確認します。たとえば、「もう少し白くしたい」「形が気になる」といった意見があれば、ここで最終的な修正を加えることも可能です。この段階では、見た目と機能の両方で患者さんの期待に応えることが目標です。2次手術を経て歯肉が整った状態だからこそ、自然で美しい仕上がりが実現します。最新技術を駆使し、歯科医師と技工士が連携して丁寧に作り上げることで、インプラント治療は最高の結果を迎えるのです。

インプラントの利点と欠点

⚫︎利点の詳細

自然な見た目と機能

インプラントは、その見た目が本物の歯とほとんど変わらないという点で、他の治療法とは一線を画しています。歯を失った後に感じる見た目の違和感や、周囲からの視線に対する不安を解消してくれるのです。人工の歯の根から丁寧に作られた歯冠までが一体となって機能するため、外見上、自分の歯と区別がつかないほどの自然さが実現します。たとえば、笑顔を見せるときや写真に写るときに、以前と同じように自信を持って振る舞えるのは、インプラントならではの魅力です。

また、噛む力についても非常に優れています。天然の歯に匹敵する、あるいは場合によってはそれを超えるほどの強さで、硬い食べ物でもしっかり噛み砕くことができます。たとえば、ステーキやナッツ、リンゴのような硬い果物でも、気にせず楽しめるのです。このしっかりした噛み心地は、食事を単なる栄養摂取ではなく、人生の楽しみのひとつとして味わうことを可能にします。

さらに、発音への影響がほとんどない点も大きな利点です。歯を失うと、空気が漏れて発音が不明瞭になることがありますが、インプラントは歯の根から再現するため、舌や唇の動きを自然にサポートします。たとえば、「サ行」や「タ行」の発音がクリアになり、会話中に相手に聞き返されることが減るでしょう。これにより、仕事でのプレゼンテーションや友人とのおしゃべりも、以前と同じようにスムーズに進められます。

このように、インプラントは見た目だけでなく、食事や会話といった日常生活のあらゆる場面で快適さを提供し、患者さんの生活の質を大きく引き上げてくれるのです。

耐久性

インプラントのもう一つの大きな魅力は、その耐久性にあります。正しいケアを続ければ、10年以上にわたって使い続けることができ、場合によっては一生涯にわたって機能し続けることも夢ではありません。この長持ちする理由は、使用される素材であるチタンの特性と、骨との強固な結びつきにあります。

チタンは、体に非常に馴染みやすい金属で、錆びたり劣化したりすることがほとんどありません。インプラント体がチタンで作られているため、口の中の湿った環境でも長期間安定して保たれるのです。さらに、インプラントが顎の骨としっかりと結合する「オッセオインテグレーション」という現象が、この耐久性を支えています。一度骨と一体化すれば、噛む力がかかっても動いたり外れたりする心配がほとんどありません。

たとえば、入れ歯のように何年かごとに作り直す必要がないため、長期的には手間やコストを抑えられる可能性もあります。研究によれば、適切に管理されたインプラントは15年後の残存率が90%を超えると報告されており、これは他の治療法と比べても非常に高い数字です。毎日の歯磨きや定期的な歯科検診を怠らなければ、インプラントはまるで自分の歯のように、長く頼りになる存在となるでしょう。

周囲の歯を守る

インプラントは、ブリッジとは異なり、周囲の健康な歯を削る必要がないという点でも優れています。ブリッジの場合、失った歯の両隣にある健康な歯を支えとして削り、そこに人工歯を固定します。この方法では、健康な歯の構造を犠牲にしなければならないため、将来的にその歯が弱くなったり、虫歯や歯周病のリスクが高まったりする可能性があります。

一方、インプラントは完全に独立した構造です。顎の骨に直接埋め込まれるため、隣の歯に一切負担をかけません。たとえば、前歯を1本失った場合でも、両側の歯をそのまま残し、インプラントだけで補うことができます。これにより、健康な歯を長く保ち、口全体のバランスを崩すことなく治療を終えられるのです。

また、口腔ケアの面でもメリットがあります。ブリッジでは、人工歯の下に食べかすがたまりやすく、清掃が難しい場合がありますが、インプラントは天然の歯と同じようにブラシやフロスでケアできるため、清潔を保ちやすいのも特徴です。このように、インプラントは周囲の歯に優しく、長期的な口腔の健康を守る助けとなります。

骨の維持

インプラントが他の治療法と大きく異なる点の一つに、顎の骨を維持する効果があります。歯を失うと、その部分の骨は噛む刺激を受けなくなり、徐々に痩せてしまう「骨吸収」という現象が起こります。この骨吸収が進むと、顔の輪郭が変化したり、残っている歯の位置がずれたりするリスクがあります。たとえば、下顎の歯をすべて失った場合、顎が細くなり、顔が老けて見えることもあるのです。

しかし、インプラントは人工の歯の根として機能し、噛むたびに骨に適度な刺激を与えます。この刺激が骨の密度を保ち、痩せるのを防いでくれるのです。たとえば、インプラントを入れて数年経っても、顎の形がほとんど変わらないという報告が多く、見た目の若々しさを維持する効果も期待できます。

さらに、将来別の歯を失った場合でも、骨がしっかり残っていれば追加のインプラント治療や他の歯科治療がしやすいという利点もあります。このように、インプラントは単に歯を補うだけでなく、口全体の健康と将来の選択肢を守る役割を果たしてくれるのです。

費用

⚫︎欠点の詳細

インプラント治療の最も大きな欠点の一つが、その費用です。1本あたり30万円から50万円程度かかることが一般的で、これは他の治療法と比べて非常に高額です。たとえば、ブリッジなら数万円から10万円程度で済むことが多いのに対し、インプラントはその数倍のコストがかかります。

この費用には、初診や検査、手術、インプラント自体の材料費、人工歯の製作費などが含まれます。さらに、骨の量が足りない場合に骨移植が必要になると、追加で10万円以上かかることもあります。日本では、健康保険が適用されるケースが一部の例外を除いてほとんどなく、基本的には全額自己負担となるため、経済的なハードルが高いと感じる人も多いでしょう。

たとえば、奥歯を2本失った場合、60万円から100万円近くかかる可能性があり、複数本となるとさらに大きな出費となります。このため、インプラントを希望しても、予算の都合で断念する患者さんも少なくありません。ただし、長持ちする点を考えると、長い目で見ればコストパフォーマンスが良い場合もあるため、一概に高いとは言えない側面もあります。それでも、初期投資としては大きな負担であることは間違いありません。

経済的な負担を軽くする意味で、デンタルローンの利用も検討する価値があるでしょう。

手術リスク

インプラントは手術を伴う治療であるため、さまざまなリスクが存在します。まず、感染症が挙げられます。手術中や術後に細菌が入り込むと、埋めた部分が腫れたり、痛みが出たりする可能性があります。滅菌を徹底していても、まれに起こることがあります。

次に、神経損傷のリスクがあります。下顎や上顎の神経に近い場所にインプラントを埋める際、誤って神経を傷つけてしまうと、唇や舌にしびれや痛みが生じることがあります。たとえば、下顎の奥歯を治療する場合、下歯槽神経を傷つけるリスクが懸念されます。

また、上顎の場合は上顎洞(鼻の横の空洞)を傷つける可能性もあります。これが起こると、副鼻腔炎のような症状が出ることがあり、治療が複雑になる場合も考えられます。さらに、手術中や術後の出血が予想以上に多い場合もあり、特に血が止まりにくい薬を飲んでいる人は注意が必要です。

まれですが、チタンに対するアレルギー反応も報告されています。腫れや赤みが出るケースで、他の素材(たとえばジルコニア)に変える必要が出てくることもあります。これらのリスクを減らすには、経験豊富な医師と最新の設備が必要で、患者さん自身も術後の指示を守ることが重要です。

治療期間

インプラント治療は、そのプロセスが長いことも欠点です。初診から最終的な歯の装着まで、数ヶ月から1年以上かかることも珍しくありません。たとえば、一般的な流れは、初診と診断で1~2週間、治療計画の立案でさらに1~2週間、手術が1日(複数本なら数日)、その後骨と結合する期間が3~6ヶ月、必要なら二次手術が1日、最後に人工歯の製作と装着で2~4週間というスケジュールです。

この期間は、患者さんの骨の状態や健康状態、治療する場所、骨移植の有無によって変わります。たとえば、骨が少ない場合には、骨移植のためにさらに3~6ヶ月追加されることもあります。この長期間にわたる治療は、患者さんの忍耐と協力が必要不可欠です。

治療中は仮の歯やブリッジを使うことが多いですが、見た目や機能に制限がある場合もあり、すぐに快適に噛みたい人にはストレスになるかもしれません。しかし、この慎重なプロセスが、長期的な安定と成功につながるため、必要な時間だと考えることもできます。

メンテナンス

インプラントは、天然の歯と同じように継続的なケアが必要です。毎日の歯磨きやフロスでの清掃が欠かせず、これを怠るとインプラント周囲炎というトラブルが起こるリスクがあります。この炎症は、骨を溶かしてしまい、最悪の場合はインプラントが抜け落ちることもあるのです。

たとえば、インプラント専用の歯間ブラシやフロスを使い、細かい部分まで丁寧に磨く必要があります。また、3~6ヶ月に1回の歯科検診で、専門家によるクリーニングを受けることも推奨されます。年に1度はレントゲンを撮り、骨の状態を確認するのも大切です。さらに、噛み合わせがずれないよう定期的にチェックし、必要なら調整します。生活習慣も重要で、喫煙や過度な飲酒はインプラントの寿命を縮める可能性があるため、控えるべきです。このように、インプラントは治療後も手間がかかり、患者さんの努力が求められるのです。

治療前後の準備とケア

⚫︎治療前の準備

全身管理

インプラント治療を成功させるためには、全身の健康状態を整えることが不可欠です。たとえば、糖尿病がある人は、血糖値がコントロールされていないと、傷の治りが遅れたり感染しやすくなったりします。HbA1c値(過去数ヶ月の血糖値の平均)を7.0%未満に保つことが理想的です。

骨粗しょう症も注意が必要です。骨密度が低いと、インプラントが安定しにくく、治療前に薬で骨を強くするなどの対策が必要になる場合があります。心臓病で抗凝固薬を飲んでいる人は、出血が止まりにくいリスクがあるため、主治医と相談して薬の調整を検討します。

自己免疫疾患でステロイドを使っている場合も、治癒が遅れる可能性があるため、医師と投薬プランを見直すことが大切です。これらの疾患は、インプラントの成功に直接影響するため、治療前にしっかり管理することが求められます。

生活習慣

生活習慣の見直しも重要です。喫煙は、治癒を遅らせ、インプラントの失敗リスクを高める大きな要因です。手術の少なくとも2週間前から禁煙し、できれば完全にやめるのが理想です。たとえば、タバコのニコチンが血管を収縮させ、血流を悪くするため、骨とインプラントの結合がうまくいかない場合があります。

アルコールも過度に摂取すると治癒を妨げるため、手術前後は控えめにすることが推奨されます。また、栄養バランスの取れた食事も大切で、タンパク質やビタミンC、Dを意識的に摂ることで、体の回復力を高められます。たとえば、魚や野菜、果物を積極的に食べる習慣をつけると良いでしょう。

口腔準備

口の中の状態を整えるのも必須です。歯周病がある場合、インプラントが失敗するリスクが高まるため、治療前に徹底的に治しておく必要があります。たとえば、歯茎の炎症や出血があるなら、クリーニングや薬で改善します。

虫歯も放置せず、手術前に治療を済ませます。口の中が清潔でないと、細菌がインプラント部分に感染する恐れがあるからです。さらに、普段の歯磨きやフロスの習慣を見直し、正しい方法を身につけることも大切です。歯科医師から指導を受け、実践することで、治療の準備が整います。

相談

治療を始める前には、歯科医師との詳細な相談が欠かせません。治療の具体的なステップや期間、期待できる結果と限界、リスク、費用、代替案(ブリッジや入れ歯など)をじっくり話し合います。たとえば、「どれくらい時間がかかるのか」「見た目はどこまで自然になるのか」「もし失敗したらどうなるのか」といった疑問を解消し、不安を取り除きます。

費用の支払い方法や、術後のケアについても確認し、現実的な計画を立てます。患者さんの希望と治療の現実が一致するよう、時間をかけて話し合うことで、納得した状態で治療に臨めるのです。

⚫︎術後のケア

直後

手術直後の24~48時間は、慎重なケアが必要です。まず、出血については、縫合によって自然に止まるのが一般的ですが、軽い滲み程度の出血が見られる場合があります。これは正常な範囲内で、通常は自然に収まります。ただし、出血が長時間続く場合や量が多い場合は、速やかに担当の歯科医師に連絡してください。

腫れや痛みが気になる場合、頬を軽く冷やすことで一時的に楽になることがありますが、過度な冷却は避けてください。冷やす場合は、氷嚢を直接長時間当てるのではなく、タオルで包んだものを短時間(5~10分程度)使用し、その後休憩を挟む程度に留めましょう。過剰に冷やすと血流が低下し、治癒が遅れる可能性があるためです。

頭を少し高くして休むことで、血流が安定し、腫れや不快感を軽減する効果が期待できます。安静を保ち、無理のない姿勢で過ごすことが回復を助けます。

食事は、熱いものや刺激物を避け、柔らかくて冷たいもの(スープやヨーグルト)を摂ります。ストローを使うと圧がかかり、出血が増える恐れがあるので使わないようにしましょう。

感染予防

感染を防ぐために、抗生物質を医師の指示通りに飲みます。たとえば、手術前後に5~7日分の処方が出ることが多いです。口腔衛生も重要で、手術当日は歯磨きを控えますが、翌日からは医師の指示に従い、慎重にケアを始めます。

塩水やクロルヘキシジン液でのうがいは、口の中を清潔に保ち、細菌の増殖を抑えます。たとえば、1日数回、食後に行うと効果的です。これで、インプラント部分の感染リスクを大幅に減らせます。

その後

術後数週間から数ヶ月は、長期的なケアが始まります。歯磨きは手術部位を避けつつ、他の部分を普段通り行い、医師の指示があれば特殊なブラシを使います。フロスはまだ控えめにし、様子を見ながら徐々に取り入れます。

定期的な検診で経過を確認し、異常があればすぐ報告します。たとえば、過度な痛みや腫れ、発熱は要注意です。この期間のケアが、インプラントの成功を左右するのです。

⚫︎長期的なケア

毎日のケア

インプラントを長持ちさせるには、毎日の丁寧なケアが欠かせません。歯ブラシはやわらかめにしてフッ素入りの歯磨き粉を使い、1日2~3回、インプラント周囲を特に慎重に磨きます。電動歯ブラシも効果的で、手動よりプラークをしっかり取れる場合があります。

フロスや歯間ブラシで、インプラントの隙間を清掃し、抗菌性のマウスウォッシュで細菌を減らします。舌の掃除も忘れず、口臭予防にもつながります。これを習慣化することで、インプラントを清潔に保てます。

何といってもインプラントで怖いのはインプラント周囲炎です。インプラントの周りに歯垢が付着して清掃状態が悪いと、歯垢の周りで口腔内細菌の活動が活発になり、歯ぐきに感染症を引き起こします。

この感染症は歯ぐきからどんどん奥に進み骨を溶かしてしまいます。

そうするとせっかくのインプラントが抜け落ちてしまいます。

毎日のケアを欠かさず長持ちさせて下さい。

検診

半年に1回の定期検診が推奨されますが、状況によっては3~4ヶ月ごとになることもあります。検診では、歯肉の状態やインプラントの安定性、噛み合わせをチェックし、専門家によるクリーニングで歯石や汚れを取ります。

年に1回はレントゲンを撮り、骨の状態を確認します。これで、問題を早期に発見し、簡単な治療で済ませられる可能性が高まります。医師からのアドバイスも受け、生活習慣を見直す良い機会です。

習慣

禁煙は必須で、タバコはインプラント周囲炎のリスクを高めます。食事はカルシウムやビタミンDを多く含むものを摂り、骨を強く保ちます。たとえば、牛乳や魚、緑黄色野菜が良い選択です。過度な飲酒も避け、口の乾燥を防ぎます。何か異常(痛みや腫れ、動揺)を感じたらすぐ医師に相談し、鏡で歯肉の変化をチェックする習慣も大切です。これで、インプラントを長く健康に保てるのです。

よくある質問と回答

⚫︎痛みは?

「インプラント治療は痛いですか?」とよく聞かれますが、手術中は局所麻酔を使うため、ほとんど痛みを感じません。麻酔が効いている間は不快感も少なく、患者さんの多くが「思ったより楽だった」と感想を述べます。ただし、麻酔の注射時に軽いチクッとした感覚がある場合もあります。

術後は多少の腫れや違和感が出ることがありますが、これは治癒の一部で、通常は数日から1週間で落ち着きます。たとえば、処方された鎮痛剤を飲んだり、氷で冷やしたり、軟らかい食事を取ることで楽になります。痛みが長引く場合は、医師に相談するのが賢明です。

⚫︎寿命は?

「インプラントはどれくらい持ちますか?」という質問も多いです。適切なケアを続ければ、10年以上使い続けられ、時には一生持つこともあります。たとえば、毎日の歯磨きや半年ごとの検診を欠かさず、喫煙を避ければ、非常に長持ちします。

寿命は、口腔ケアや生活習慣、全身の健康に左右されます。研究では、10年後の生存率が90~95%以上と高く、上部の人工歯は7~15年で交換が必要な場合もありますが、インプラント自体は非常に耐久性があります。

⚫︎食事は?

「手術後、いつ普通に食べられますか?」という疑問もよくあります。手術直後は24~48時間、液体や柔らかいもの(スープやプリン)に限り、1週間でマッシュポテトやパスタに移行します。2~4週間で少し固いものも試せ、2~3ヶ月でほぼ通常の食事が可能です。

ただし、回復速度は個人差や骨の状態、治療の複雑さで変わります。無理に硬いものを食べるとインプラントに負担がかかるので、医師の指示に従うことが大切です。

⚫︎病気でも?

「全身疾患があっても治療できますか?」と心配する人もいます。たとえば、糖尿病は血糖がコントロールされていれば(HbA1c 7.0%未満)、治療可能です。骨粗しょう症や心疾患も、医師と調整すれば対応でき、自己免疫疾患やがん治療歴も慎重な評価で可能になる場合があります。

重要なのは、主治医と歯科医師が連携し、リスクを把握することです。既往歴を伝え、検査や調整を済ませれば、多くの人がインプラントの恩恵を受けられます。

⚫︎ブリッジと?

「インプラントとブリッジの違いは?」という質問も多いです。インプラントは骨に埋め込む独立型で、隣の歯を削らず、10年以上持つことが多いです。ブリッジは隣の歯を削り、5~15年で交換が必要で、骨の刺激がないため痩せやすいです。インプラントは清掃が簡単で、ブリッジは下部が掃除しにくいです。治療期間はインプラントが長く、初期費用も高いですが、長期的なメリットを考えると価値があります。医師と相談し、状況に合う方を選びましょう。

リスクと副作用

⚫︎感染

インプラント治療では、感染がリスクの一つです。手術中や術後に細菌が入ると、腫れや痛み、熱が出ることがあります。たとえば、糖尿病や喫煙、不衛生な口内環境だとリスクが高まります。

予防には、術前の抗生物質(1時間前投与)、無菌環境での手術、術後5~7日の抗生物質、患者へのケア指導(うがいやブラシ使用)が効果的です。症状が出ればすぐ医師に連絡し、早期治療で対処できます。

⚫︎神経損傷

神経を傷つけるリスクもあり、特に下顎の奥歯や上顎前歯で注意が必要です。たとえば、下歯槽神経を傷つけると、唇や舌にしびれや痛みが出たり、味覚が変わったりします。

これを防ぐには、3D CTで神経の位置を確認し、サージカルガイドで精密に手術します。経験豊富な医師が短いインプラントを選ぶことも有効です。起きた場合、軽度なら自然回復、重度なら追加治療が必要です。

インプラントの失敗はまれ(成功率95%)ですが、骨不足、感染、過度な負荷、喫煙などが原因で起こります。たとえば、インプラントが動いたり、痛みが続く場合、骨吸収や炎症が疑われます。

⚫︎失敗

対応策は、除去、骨再生、再埋入、他の治療法(ブリッジなど)の検討です。適切な計画とケアでリスクは減らせます。

その他歯肉炎やインプラント周囲炎、歯肉退縮による見た目の問題、上顎洞のトラブル、チタンアレルギーなどもまれにあります。口腔衛生、早期発見、精密診断、適切な素材選択で、これらも管理可能です。

治療後の生活

⚫︎食事

インプラントが安定すればほとんどの食べ物を楽しめますが、硬いもの(ナッツやキャンディー)は注意が必要です。術後は柔らかい食事から始め、徐々に戻します。たとえば、熱いものや酸性の食品も初期は控え、栄養バランスを考えて水分を多めに摂ります。

⚫︎ケア

毎日の丁寧な清掃が必須です。柔らかい歯ブラシで3回磨き、歯間ブラシやフロス、水流式フロス、抗菌洗口液を使います。舌の掃除も忘れず、口全体を清潔に保ちます。

⚫︎検診

年2回の検診で、歯肉や安定性、噛み合わせをチェックし、クリーニングとレントゲンで状態を確認します。早期発見が重要で、医師のアドバイスを受けられます。

習慣喫煙は治癒を遅らせ、成功率を下げるので禁煙が理想です。過度な飲酒や激しい運動も控え、ストレス管理で免疫を保ちます。これでインプラントを長く使えます。

まとめ

インプラントは自然で長持ちする優れた治療ですが、高額でリスクもあり、ケアが欠かせません。医師と相談し、準備と習慣を整えれば、健康で自信ある生活が手に入ります。治療の知識を深め、自分に合う選択をすることで、笑顔と快適さが戻ってきます。インプラントは自然で長持ちする優れた治療ですが、高額でリスクもあり、ケアが欠かせません。医師と相談し、準備と習慣を整えれば、健康で自信ある生活が手に入ります。治療の知識を深め、自分に合う選択をすることで、笑顔と快適さが戻ってきます。

インプラントメーカーいろいろ

⚫︎アストラ、ノーベルバイオケア、ストローマン、オステム

インプラント治療の成功は、歯科医師の技術だけでなく、使用するインプラントの品質に大きく影響されます。世界には多くのインプラントメーカーが存在しますが、ここでは特に優れた4社――スウェーデンのアストラ(Astra Tech Implant System)、スウェーデン発祥で現在はスイスを拠点とするノーベルバイオケア(Nobel Biocare)、スイスのストローマン(Straumann)、そして韓国のオステム(Osstem)――を取り上げます。これらはそれぞれ独自の歴史と技術を持ち、世界中で広く採用されています。ここでは、各社の特徴や強み、世界シェアを解説し、どのメーカーがどのようなニーズに適しているのかを見ていきます。特に、アストラはその信頼性と設計で若干の優位性を持つ選択肢として注目されます。

⚫︎アストラ(Astra Tech Implant System)

概要と歴史: アストラテックはスウェーデンで生まれ、現在はアメリカのデンツプライシロナ社傘下にあるインプラントメーカーです。1996年に日本で認可を受けて以来、世界中で高い評価を得ており、ノーベルバイオケアやストローマンと並ぶ「世界三大インプラントメーカー」の一つとして知られています。

特徴:

骨との結合速度: アストラのインプラントは、表面を粗く加工する技術により、骨との結合(オッセオインテグレーション)が迅速で強固です。通常、他のインプラントが結合に6~12週間かかるのに対し、アストラはそれより短い期間で安定する傾向があります。

結合部の設計: インプラントとアバットメント(上部構造をつなぐ部品)の結合部に独自の「コニカルシールデザイン」を採用。これにより、ネジの緩みが少なく、細菌の侵入を防ぎ、長期間の安定性が期待できます。

骨吸収の抑制: 噛む力による負荷を適切に分散する設計で、骨の吸収を最小限に抑えます。これにより、インプラント周囲の骨の高さが維持され、審美性や機能性が長持ちします。

強み: 長期的な安定性と信頼性が際立ち、特に骨の状態が不安定な患者や、審美性を重視するケースに適しています。また、豊富な臨床データに裏打ちされた実績があり、学術的な検証も進んでいます。

世界シェア: 具体的な数値は公開されていませんが、ストローマンやノーベルバイオケアに次ぐシェアを持ち、特に欧米市場で高い支持を得ています。

適したニーズ: 長期使用を前提とした治療や、骨の状態が難しい症例での信頼性を求める患者に最適。

⚫︎ノーベルバイオケア(Nobel Biocare)

概要と歴史: スウェーデン発祥で、現在はスイスに拠点を置くノーベルバイオケアは、インプラントのパイオニアとして知られています。1965年にブローネマルク教授がチタン製インプラントを初めて臨床応用したことから始まり、60年以上の歴史を誇ります。

特徴:

インプラントの元祖: 世界初のインプラント治療を行ったメーカーであり、「オッセオインテグレーション」の概念を確立しました。40年以上使い続けられた症例も報告されています。

タイユナイト表面: 独自の表面加工「TiUnite」を施したインプラントは、骨との結合を促進し、早期の負荷にも対応可能。治療当日に仮歯を装着できるケースもあります。

豊富なラインナップ: インプラントの長さや太さのバリエーションが豊富で、骨が細い症例や全顎治療(All-on-4など)にも対応。柔軟性が非常に高いです。

強み: 長い歴史と実績に裏打ちされた信頼性、先進的な技術開発(例: サージカルガイドシステムやザイゴマインプラント)が特徴。審美性と機能性を両立させたい患者に支持されています。

世界シェア: 世界シェアで第2位(約20-25%程度と推定)とされ、ストローマンに次ぐ地位を確立。特に北米や欧州で広く採用されています。

適したニーズ: 審美性を重視する前歯部治療や、複雑な症例(骨量不足など)への対応を求める患者に適しています。

⚫︎ストローマン(Straumann)

概要と歴史: スイスのバーゼルに本社を置くストローマンは、50年以上の歴史を持つメーカーで、世界シェアNo.1を誇ります。国際的学術組織ITIとの連携により、科学的根拠に基づいた製品開発を行っています。

特徴:

SLActive表面: 独自の「SLActive」技術により、超親水性の表面を実現。骨との結合が通常6~8週間かかるところを3~4週間に短縮し、治療期間を大幅に削減します。

Roxolid素材: チタンとジルコニウムを組み合わせた高強度合金を採用。細いインプラントでも高い機械的強度を持ち、骨量が少ない症例にも適用可能です。

高い成功率: 10年間の臨床研究で成功率97%、生存率98.8%を記録。インプラント周囲炎の発生率も低いとされています。

強み: 世界トップシェアを支えるのは、迅速な骨結合と長期安定性。特に日本人のような骨幅が狭い患者にも適合しやすい小型インプラントが評価されています。

世界シェア: 約25-30%と推定され、世界70カ国以上で1300万本以上が使用されています。日本でも多くの歯科医院が採用。

適したニーズ: 治療期間を短縮したい患者や、骨量が少ないケースでの安全性と耐久性を重視する患者に最適。

⚫︎オステム(Osstem)

概要と歴史: 韓国のメーカーで、1997年に設立され、アジア市場を中心に急速に成長。世界シェアでは第6位(約5-10%程度)ですが、アジアではトップクラスのシェアを誇ります。

特徴:

アジア人に最適化: アジア人の骨格(顎が小さく骨量が少ない傾向)を考慮した設計。特に「ワイド&ショート」インプラントは、骨造成手術を回避しやすくします。

SA表面: 優れた表面性状「SA surface」を採用し、初期固定が容易で骨との結合がスムーズ。ストローマンのSLA技術に似た特性を持ちます。

コストパフォーマンス: 高品質ながら価格が抑えられており、他のトップメーカーと比較して手頃です。

強み: アジア人の体型に合わせた設計と、リーズナブルな価格で高品質を実現。特に韓国や日本での臨床実績が豊富で、信頼性も向上しています。

世界シェア: グローバルでは6位ですが、アジア市場ではシェアNo.1。特にコスト意識の高い地域で支持されています。

適したニーズ: 予算を抑えつつ高品質なインプラントを求める患者や、アジア人の骨格に適した治療を希望する患者に適しています。

比較と結論

信頼性と歴史: ノーベルバイオケアが最長の歴史を持ち、アストラとストローマンも長期データで信頼性を証明。オステムは歴史が浅いものの急速に評価を上げています。

治療期間: ストローマンのSLActiveが最も早く、アストラとノーベルバイオケアも優れる。オステムは標準的。

コスト: オステムが最も手頃で、ストローマン、ノーベルバイオケア、アストラは高価格帯。

世界シェア: ストローマン(1位)、ノーベルバイオケア(2位)、アストラ(3位クラス)、オステム(6位)。

アストラは信頼性と設計のバランスで若干優位性を持ちますが、ニーズ次第で選択肢が変わります。治療期間を重視するならストローマン、歴史と柔軟性を求めるならノーベルバイオケア、コストを抑えたいならオステムが候補に挙がります。最終的には、患者の骨状態や予算、歯科医師の意見を基に選ぶのが賢明です。

12.最後に当院ではアストラを使用しているので、アストラの臨床データをご紹介します。

スウェーデンで開発され、世界中で広く使用されています。特にその長期的な成功率や骨との結合性能に関するデータが豊富で、学術的な裏付けが強みとなっています。

アストラの臨床データ概要

1. 成功率と生存率

長期データ: アストラのインプラントは、10年以上の追跡研究で高い成功率を示しています。例えば、1990年代から2000年代初頭に実施された複数の臨床研究では、**インプラント生存率が95~98%**に達すると報告されています。これは、インプラントが抜け落ちたり機能しなくなったりせず、口腔内で維持されている割合を示します。

成功率: 単なる生存だけでなく、審美性や機能性が維持された状態での成功率も高く、**約94~97%**とされています。これは、インプラント周囲炎や骨吸収が少ないことを裏付けています。

具体例: 2011年の研究(Berglundh et al.)では、10年間の追跡でアストラインプラントの生存率が97.7%であり、インプラント周囲の骨喪失が平均0.3mm未満であることが確認されました。

2. 骨との結合(オッセオインテグレーション)

結合速度: アストラの特徴である「OsseoSpeed」表面加工技術(フッ化水素で処理されたチタン表面)は、骨との結合を促進します。臨床研究では、通常のインプラントが6~12週間で安定するのに対し、アストラは4~6週間で十分な初期安定性を得られると報告されています。

初期固定力: インプラント埋入直後のトルク値(初期固定力)が平均35Ncm以上で、早期負荷(即時仮歯装着)にも対応可能であることが示されています(例: Norton, 2013)。

科学的根拠: OsseoSpeed表面は、骨細胞の付着を高め、骨形成を促進するマイクロ構造が特徴。これにより、特に骨質が軟らかい患者でも高い成功率が得られています。

3. 骨吸収の抑制

骨レベルの維持: アストラの「コニカルシールデザイン」(インプラントとアバットメントの密閉性の高い結合部)は、噛む力による負荷を分散し、骨吸収を最小限に抑えます。臨床データでは、10年間で平均骨喪失量が0.3~0.5mm程度と、他のメーカー(例: 平均1mm前後)と比べて少ない傾向があります。

研究例: 2008年の論文(Pjetursson et al.)では、アストラインプラントを使用した症例の5年間の骨喪失が平均0.24mmであり、審美性や長期安定性に寄与すると評価されています。

4. インプラント周囲炎の発生率

低い炎症リスク: コニカルシールデザインにより、結合部への細菌侵入が抑えられ、インプラント周囲炎の発生率が低いことが報告されています。10年間の追跡研究で、インプラント周囲炎の発症率は**約2~5%**と、他のシステム(5~10%程度)と比較して低い水準です。

データ例: 2017年のメタアナリシス(Derks et al.)では、アストラを含むプレミアムインプラントシステムは、インプラント周囲炎のリスクが低減される傾向にあると結論づけられています。

5. 臨床応用の多様性

症例数: アストラは世界中で数百万本以上が埋入されており、症例データが豊富です。特に、骨量が少ない症例や即時埋入(抜歯直後のインプラント埋入)でも高い成功率が確認されています。

即時負荷のデータ: 特定の条件下で即時負荷を行った場合、**成功率が92~95%**と報告されており、早期回復を求める患者にも適応可能(例: Glauser et al., 2007)。

6. 患者満足度と審美性

審美的成果: 前歯部への適用でも、骨吸収が少ないため歯肉ラインが安定しやすく、審美的な満足度が高いとされています。患者ベースの調査では、90%以上の患者が機能性と見た目に満足と回答(デンツプライシロナの公式資料より)。

具体例: 2015年の研究(Cooper et al.)では、アストラを使用した前歯インプラントの審美スコア(PES/WES)が平均13.5/14と高評価でした。

主な臨床研究と出典

以下は、アストラの臨床データを裏付ける代表的な研究です:

Berglundh, T. et al. (2011): 「10年間のインプラント生存率と骨維持に関する研究」 - 生存率97.7%、骨喪失0.3mm未満。

Pjetursson, B. E. et al. (2008): 「5年間の骨レベル変化」 - 平均骨喪失0.24mm。

Norton, M. R. (2013): 「OsseoSpeed表面の初期安定性」 - 4週間での骨結合を確認。

Derks, J. et al. (2017): 「インプラント周囲炎のメタアナリシス」 - アストラの低リスクを指摘。

Glauser, R. et al. (2007): 「即時負荷の臨床結果」 - 成功率92%以上。

まとめ

アストラの臨床データは、高い生存率(95~98%)、迅速な骨結合(4~6週間)、骨吸収の抑制(0.3~0.5mm/10年)、低いインプラント周囲炎リスク(2~5%)を特徴とし、他のトップメーカー(ストローマンやノーベルバイオケア)と比較しても遜色ない結果を示しています。特に、長期的な安定性と審美性を求める症例で強みを発揮し、科学的根拠に基づく信頼性が評価されています。

歯周病と全身疾患

-歯科医院でのメインテナンスが命を守る鍵に-

歯周病とは何か?

歯周病は、歯茎が腫れたり、痛みが出たり、出血などの症状を伴い、歯を支える歯茎(歯肉)や骨に炎症を引き起こす慢性的な疾患で、歯垢(プラーク)と呼ばれる細菌の塊が主な原因です。この病気は、軽度の「歯肉炎」から始まり、進行すると「歯周炎」となり、歯がグラついたり抜けたりする深刻な状態に発展します。日本では、成人の約80%が何らかの歯周病の兆候を持っているとされ、非常に身近な健康問題です。

歯肉炎の段階では、歯茎が赤く腫れ、歯磨き時に出血することが特徴です。歯周炎に進行すると、歯茎が下がって歯が長く見えたり、口臭が強くなったり、さらには歯を支える骨が溶けてしまいます。この段階では自覚症状が少ない「サイレントディジーズ(沈黙の病気)」とも呼ばれ、気づいた時には手遅れになることもあります。

しかし、歯周病の影響は口の中だけに留まりません。近年、歯周病が全身疾患と深く関わっていることが科学的に明らかになり、心臓、血糖、呼吸器、妊娠など、命に関わる健康リスクと結びついています。この事実を踏まえると、歯周病の治療と予防、特に歯科医院での定期的なメインテナンスがどれほど重要かがわかります。

歯周病の原因と進行のメカニズム

歯周病を引き起こす原因は多岐にわたりますが、主に次の要素が関与しています。

歯垢と歯石: 歯磨きが不十分だと、歯垢が歯や歯茎の間に溜まり、細菌が繁殖します。この歯垢が硬化した歯石は自宅では除去できず、炎症を悪化させます。

生活習慣: 喫煙は歯茎の血流を悪化させ、免疫力を低下させるため、歯周病のリスクを2~6倍に高めます。過度な飲酒や栄養不足(特にビタミンCやDの欠乏)も同様です。

全身疾患: 糖尿病、ホルモンの乱れ(妊娠や更年期)、免疫系の病気は歯周病を進行させます。

遺伝的要因: 家族に歯周病が多い場合、遺伝的にリスクが高い傾向があります。

不適切な口腔ケア: 歯ブラシの使い方が悪い、フロスや歯間ブラシを怠ると、細菌が蓄積しやすくなります。歯周病は、細菌が歯茎に炎症を起こし、その炎症が歯周ポケット(歯と歯茎の隙間)を深くすることで進行します。深くなったポケットで細菌がさらに繁殖し、骨を溶かす毒素を放出。この悪循環が全身に影響を及ぼすきっかけとなるのです。

歯周病が全身疾患に与える深刻な影響

歯周病は口の中の病気にとどまらず、全身に波及するリスクが明らかになっています。

歯周病細菌は最初は食後に残った食べかすを栄養に繁殖していきます。しかし時間の経過とともに歯茎の中の毛細血管に流れる血液を狙い、豊富な栄養源を手に入れるために歯肉に炎症を引き起こし、歯周組織を破壊し、血管壁を壊し血液に到達します。その後、歯周病細菌が血流を通じて各臓器に運ばれ、臓器内で発見されるという研究データが多く発表され、その深刻さを裏付けています。

以下に主要な影響を詳しく見ていきます。

3.1 心疾患との関連:歯周病細菌が心臓で発見される

歯周病と心疾患の関連は、多くの研究で確認されています。たとえば、2018年の『Journal of Periodontology』に掲載された研究では、歯周病患者の心臓組織や動脈硬化のプラークから、ポルフィロモナス・ジンジバリス(歯周病の主要な原因菌)が検出されました。この細菌は、血流に乗って心臓に到達し、血管内で炎症を起こし、動脈硬化や心筋梗塞のリスクを高めると考えられています。

別の研究(『Circulation』2016年)では、歯周病患者の心疾患リスクが1.5~2倍に上昇し、重度の歯周病ではそのリスクがさらに顕著であると報告されています。歯周病細菌が心臓弁や冠動脈で発見されるケースもあり、口の中の健康が心臓の命運を握っていると言えるでしょう。

3.2 糖尿病との双方向の関係

歯周病と糖尿病は互いに悪影響を及ぼす双方向の関係にあります。糖尿病患者は血糖コントロールが不良だと歯茎の免疫力が低下し、歯周病が進行しやすくなります。一方、歯周病の炎症はインスリン抵抗性を高め、血糖値を悪化させます。

『Diabetes Care』(2013年)の研究では、歯周病治療を受けた糖尿病患者のHbA1c(血糖値の指標)が平均0.4~1%改善したと報告されています。さらに、歯周病細菌が膵臓や肝臓で検出されたケースもあり、全身の代謝に影響を与えている可能性が示唆されています。

3.3 妊娠合併症と歯周病

妊婦の歯周病は、早産や低体重児出産のリスクを2~7倍に高めるとされます。『American Journal of Obstetrics and Gynecology』(2006年)によると、歯周病菌が胎盤や羊水中で発見され、子宮内感染を引き起こす可能性が指摘されています。この細菌が血流を通じて胎児に影響を与え、早産を誘発するのです。妊娠中の口腔ケアが母子の健康に直結する重要な例です。

3.4 肺炎と高齢者のリスク

高齢者では、歯周病菌が誤嚥性肺炎の原因となることがあります。『Journal of Dental Research』(2014年)の研究では、歯周病患者の肺組織から歯周病関連細菌が検出され、誤嚥による肺炎リスクが3倍以上高いとされました。特に、口腔ケアが不十分な場合、細菌が気道に入り込み、命に関わる感染症を引き起こします。

3.5 その他の疾患との関連

歯周病は関節リウマチやアルツハイマー病とも関連が指摘されています。たとえば、2019年の『Science Advances』の研究では、歯周病菌ポルフィロモナス・ジンジバリスがアルツハイマー患者の脳内で検出され、認知症の進行に関与する可能性が示唆されました。また、リウマチ患者の関節液からも同様の細菌が見つかっています。これらのデータから、歯周病が単なる口の病気ではなく、全身の炎症を誘発し、複数の臓器で細菌が発見される「全身性のリスク因子」であることがわかります。

歯周病治療のプロセス

歯周病が全身疾患にこれほど影響を与える以上、適切な治療が不可欠です。治療は進行度に応じて次のように行われます。

4.1 初期治療:スケーリングとルートプレーニング

軽度の場合、歯科医院で「スケーリング」(歯石除去)と「ルートプレーニング」(歯根の清掃)が行われます。これにより、歯垢や歯石が取り除かれ、炎症が抑えられます。通常、数回に分けて行われ、正しい歯磨きの仕方も指導されます。

4.2 進行した場合:外科的治療

中度~重度の歯周炎では、外科的治療が必要な場合があります。

フラップ手術: 歯茎を切開し、深い歯石や感染組織を除去。

骨再生療法: 溶けた骨を再生するGTR法やエムドゲインを使用。

これらは局所麻酔で実施され、回復には数週間かかります。

4.3 全身疾患との連携治療

糖尿病や心疾患が関与する場合、内科医と連携し、血糖管理や禁煙指導が並行して行われます。歯周病治療が全身の炎症を軽減し、疾患の改善に寄与することが期待されます。さらに、近年の研究により、歯周病細菌(特にPorphyromonas gingivalisやAggregatibacter actinomycetemcomitansなど)が歯肉の炎症部位から血液に乗って全身に運ばれ、血管壁に付着することで炎症を引き起こすことが明らかになっています。たとえば、2005年の米国心臓協会(AHA)の報告では、歯周病患者の動脈硬化性プラークから歯周病細菌のDNAが検出され、これが血管内皮の炎症やアテローム形成を促進する可能性が示唆されました。また、2012年のJournal of Clinical Periodontologyに掲載された研究(Tonetti et al.)では、歯周病治療を受けた患者群で血中の炎症マーカー(CRPやIL-6)が有意に低下し、心血管リスクが改善したことが報告されています。このメカニズムは、歯周病が心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患リスクを1.5~2倍に高めるとする疫学データ(例: Humphrey et al., 2008, American Journal of Preventive Medicine)とも一致します。このため、歯周病の管理は単なる口腔内の治療にとどまらず、全身の炎症性疾患の予防や管理において重要な役割を果たします。特に糖尿病患者では、歯周病が血糖コントロールを悪化させる双方向の関係が確認されており(例えば、Diabetes Care 2018年のメタアナリシスでHbA1cが平均0.4%改善)、連携治療の効果がより顕著に現れることが期待されます。こうした科学的根拠に基づき、歯周病治療は全身健康の向上に寄与する包括的なアプローチとして位置づけられています。

歯科医院でのメインテナンスがなぜ重要か

治療後の歯周病は再発しやすく、全身疾患への影響を防ぐには、歯科医院での定期メインテナンスが不可欠です。

5.1 メインテナンスの内容と頻度

頻度: 一般的に3~6ヶ月に1回、リスクが高い場合は1~2ヶ月ごと。

内容: 歯垢・歯石の除去、歯茎の健康チェック、レントゲンによる骨の状態確認。

効果: 再発を防ぎ、全身疾患リスクを低減。たとえば、定期クリーニングで心疾患リスクが約30%低下したとのデータ(『American Heart Journal』2011年)もあります。

自宅でのケアでは歯石や深いポケットの細菌を完全に除去できないため、専門家の介入が必須です。

5.2 全身疾患予防への貢献

メインテナンスは、歯周病菌が血流に乗って心臓や肺、脳に到達するのを防ぎます。研究で臓器内で検出された細菌は、口腔内の管理不足が原因とされており、定期的なクリーニングがそのリスクを大幅に減らします。たとえば、肺炎予防では、半年ごとのメインテナンスで入院リスクが半減した例も報告されています。

5.3 患者の意識と継続の重要性メインテナンスは一度で終わるものではなく、継続が鍵です。歯周病の再発は気づきにくいため、定期的に歯科医院でチェックを受けることで、早期発見・早期対処が可能になります。これが全身の健康を守る基盤となります。

自宅でのケアと歯科医院の連携

メインテナンスの効果を最大化するには、自宅でのケアも重要です。

歯磨き: 1日2~3回、2分以上、歯と歯茎の境目を45度で丁寧に。

フロス・歯間ブラシ: 歯間の歯垢を除去。

生活習慣: 禁煙、野菜や果物を多めに摂り、ストレス管理。

しかし、自宅ケアだけでは不十分。歯科医院でのプロフェッショナルなクリーニングが、全身疾患を防ぐ最終防衛線です。

メインテナンスで歯周病と全身疾患を管理する

歯周病は、歯を失うだけでなく、心疾患、糖尿病、妊娠合併症、肺炎、認知症など、全身疾患に深刻な影響を与える病気です。研究で歯周病細菌が心臓、肺、脳、胎盤で発見されている事実は、その危険性を物語ります。歯科医院での治療で進行を止め、3~6ヶ月に1回のメインテナンスで再発を防ぐことが、口と体の健康を守る最善策です。「歯茎が腫れる」「出血する」などのサインを見逃さず、早めに受診を。そして、定期的なメインテナンスを習慣化してください。歯周病を管理することは、歯の健康だけでなく全身疾患を予防し、命を守るための大きな一歩です。

虫歯治療について

虫歯はズキズキ痛みが出始めたら緊急事態です。

痛みが出るということは神経が感染を起こし始めた証拠です。ズキズキ痛みが出始める前のしみるくらいの状態のうちに歯医者に行きましょう。

和光で虫歯治療をするなら歯科タケダクリニックへご相談下さい。

放置すると神経を抜くことになり、神経を抜いた歯は枯れ木のようにもろくなっていき、いずれは抜くことになります。虫歯(う蝕)は、口腔内の細菌が糖を代謝して酸を生成し、その酸が歯の表面の硬いエナメル質を溶かすことで始まる病気です。歯の内側は象牙質と呼ばれる柔らかい部分になるため、細菌が侵入すると一気に虫歯が進行し神経まで到達します。放置すると歯の痛み、感染症、さらには歯の喪失につながる可能性があるため、早期の対処が不可欠です。この記事では、虫歯の進行段階、治療法、費用、予防策などを詳しく掘り下げて解説します。

虫歯の進行段階

虫歯は進行度合いによって4つのステージ(C1~C4)に分類されます。

C3以上になると自発痛が出てきます。

自発通が出始めると神経が細菌感染を起こしてしまった可能性が高く、治療方法としては神経を取り除くしか方法がなくなります。

くれぐれも痛みがでる前に治療をすることが重要です。

- C1(初期虫歯) まったく痛くない

- 特徴: 歯の最外層であるエナメル質に小さな白濁や黒ずみが生じる。まだ穴は開いていない。

- 症状: 痛みやしみる感覚はほぼなく、見た目で気づくことが多い。

- 進行速度: 比較的ゆっくりで、適切なケアで進行を止められる可能性がある。

- C2(象牙質虫歯) ちょっと染みる程度

- 特徴: 虫歯がエナメル質を突破し、その下の象牙質に到達。穴が開き始める。

- 症状: 冷たいもの、甘いもの、酸っぱいものに反応してしみたり、軽い痛みを感じる場合がある。

- 進行速度: 象牙質はエナメル質より柔らかいため、進行が早まる。

- C3(神経まで達した虫歯) 痛い~激痛

- 特徴: 虫歯が歯髄(神経や血管が集まる部分)に到達。炎症や感染を引き起こす。

- 症状: ズキズキとした強い痛み、熱いものへの敏感さ、噛むときの不快感。放置すると歯髄炎や根尖性歯周炎に発展。

- 進行速度: 急速に悪化し、全身への影響(発熱や腫れ)も出る可能性がある。

- C4(歯根のみ残った状態) 激痛~神経の死滅

- 特徴: 歯冠がほぼ崩壊し、根だけが残る。歯髄が死に、歯根に膿が溜まることも。

- 症状: 痛みが消失する場合もあるが、歯茎の腫れや膿の排出が起こる。

進行速度: 歯の修復がほぼ不可能な状態に到達。

虫歯治療の主な方法

虫歯の治療法は進行度や患者の希望、歯の状態によって異なります。以下に、各段階ごとの詳細な治療法を説明します。(保険診療)

- フッ素塗布や再石灰化(C1の場合)

- 内容: 高濃度のフッ素を歯に塗布し、エナメル質の再石灰化を促す。削る必要がない非侵襲的治療。

- 使用場面: 初期虫歯で穴が開いていない場合に適用。

- メリット: 歯を削らずに済む、自然治癒を期待できる。

- デメリット: 進行が進むと効果が薄れるため、定期的な経過観察が必要。

- 詰め物(コンポジットレジンやインレー)(C2の場合)

- コンポジットレジン:

- プラスチック樹脂を虫歯を削った部分に直接詰める方法。

- メリット: 1回の通院で済む、色が自然で目立たない。

- デメリット: 大きな虫歯には不向き、耐久性がやや劣る。

- インレー:

- 金属(金や銀)やセラミックで作られた詰め物を歯にはめる。

- メリット: 耐久性が高く、噛む力が強い奥歯に適している。

- デメリット: 型取りが必要で2回以上の通院を要する。

- 手順: 虫歯をドリルで除去後、歯の形に合わせて詰め物を装着。

- コンポジットレジン:

- 根管治療(C3の場合)

- 内容: 感染した歯髄を取り除き、根管内を洗浄・消毒後、薬剤で封鎖する。その後、クラウン(被せ物)で補強。

- 手順:

- ❶歯に穴を開け、歯髄を取り除く。

- ❷根管をファイルで清掃し、消毒薬で洗浄。

- ❸ガッタパーチャ(ゴム状の材料)で根管を充填。(神経を取り除いた隙間を埋めていきます。)

- ❹土台を立ててクラウンを被せる。

メリット: 歯を残せる可能性がある。

デメリット: 治療期間が長く(2~5回程度)、費用も高め。

- 抜歯(C4の場合)

- 内容: 修復不可能な歯を抜き、その後の治療(ブリッジ、インプラント、入れ歯)を検討。

- 手順: 麻酔後、鉗子で歯を抜き、必要に応じて縫合。

- メリット: 感染の拡大を防げる。

デメリット: 歯を抜いた後、骨が瘦せていく。隣の歯が傾いてくる可能性がある。

治療の流れ

1.診察と診断

歯科医師が視診、レントゲン撮影、プロービング(歯の表面を調べる)で虫歯の深さや範囲を確認。

レーザー診断機器を使う医院も増えている。

2.麻酔

局所麻酔(注射)で治療中の痛みを軽減。表面麻酔を併用して注射の痛みを和らげる場合も。

3.虫歯の除去

高速ドリルやレーザー、エアアブレージョン(微粒子を吹き付ける方法)で虫歯を削る。

削る範囲は最小限に抑え、健全な歯質を残すよう配慮。

4.修復

詰め物や被せ物を装着し、噛み合わせを調整。

5.アフターケア

再発防止の指導(歯磨き方法、フロスの使用)、次回の検診日程を提案。

治療にかかる費用と時間

保険適用(日本での目安、2025年3月時点)

C1: フッ素塗布は数百円~1,000円程度。

C2: コンポジットレジンで1,500~3,000円、インレーで3,000~5,000円。

C3: 根管治療で5,000~10,000円+クラウン代(3,000~5,000円)。

C4: 抜歯で1,000~2,000円。

自由診療(世論の金額高騰に伴い変わっていきます。下記は目安にして下さい。)

セラミックインレー: 3万~8万円。

セラミッククラウン: 8万~15万円。

インプラント: 30万~50万円/本。

時間

C1: 15~30分(1回)。

C2: 30分~1時間(1~2回)。

C3: 1時間/回で2~5回。

C4: 30分~1時間(抜歯のみなら1回)。

虫歯治療の注意点

・痛みがなくても放置しない: 神経が死ぬと痛みが消える場合があるが、内部で感染が進行。

・治療後のケアが重要: 詰め物の隙間から再発する「二次う蝕」に注意。毎日の歯磨きとフロスが必須。

・歯科医選び: 最新設備や丁寧な説明をする医院を選ぶ。口コミや初診時の印象で判断。

虫歯予防のポイント

・正しい歯磨き: 朝晩2回、2~3分かけて磨く。フッ素濃度1,000~1,500ppmの歯磨き粉が効果的。

・食生活の改善: 砂糖入り飲料やお菓子を減らし、食後は30分以内に歯磨きか水で口をすすぐ。

・補助ツール: デンタルフロスや歯間ブラシで歯間の汚れを除去。

・定期検診: 6ヶ月に1回、クリーニングとチェックを受ける。

虫歯は早期発見と治療で歯を長く保つことが可能です。痛みがなくても定期的に歯科医院を訪れ、日々のケアを怠らないことが、健康な口腔環境への第一歩です。もし虫歯治療について疑問があれば、ぜひ専門家に相談してみてください。

和光市コラムコーナー

和光市の歴史1▶︎

和光市の歴史2▶︎

和光市の再開発1▶︎

和光市の再開発2▶︎

和光診療室

医院長

竹田 直樹

「和光市駅」南口から徒歩1分の歯科

歯科医師多数在籍。

保険診療をメインに幅広い治療を提供します。

和光市で歯医者を選ぶなら歯科タケダへ!

歯科タケダを選ぶ理由!

①和光市駅から徒歩1分でアクセスが良い!

②和光をはじめ東武東上線を中心に16の歯医者があり、安定した運営基盤があり安心。

③医院間でカルテの連携をしているため、引っ越しがあっても歯科タケダの関連施設ならどこでも転院が可能。

④和光に地域密着で訪問診療も可能。

⑤各専門分野のプロフェッショナルである口腔外科学会、矯正歯科学会、歯周病学会の指導医や認定医が40名在籍している。

⑥一般歯科治療、インプラント、矯正治療、インビザラインなどのマウスピース矯正治療など様々な治療を一気通貫でご対応しています。

お口の中の悩みを当院ですべて解決できます。

⑦患者さんへの治療説明を大切にしています!

不安なことやわからないことをしっかり説明します。

⑧パンダマークでお子様の恐怖心を和らげる取り組みをしています。治療後にはガチャガチャを回せるメダルを差し上げており、

お子様が歯科治療に向き合いやすくする環境づくりを考えております。

診療時間

| 午前 9:30~13:00 | 午後 14:30~19:30 | |

| 月曜日 | ○ | ○ |

| 火曜日 | ○ | ○ |

| 水曜日 | ○ | ○ |

| 木曜日 | ○ | ○ |

| 金曜日 | ○ | ○ |

| 土曜日 | ○ | 14:00~17:00 |

| 日曜日 | ─ | ─ |

休診日:日曜・祝日・年末年始

※最終診療受付は30分前までになります

マップ

〒351-0112

埼玉県和光市丸山台1-10-5

和光MHビル2F

東武東上線「和光市駅」南口 徒歩1分の歯科

車でお越しの場合

当院と提携している無料のコインパーキングに駐車いただけます。「三井リパーク和光市駅南口第3駐車場」のみ対応

和光診療室のフォトライブラリー

ご予約

Webでのご予約は2通り!

よくあるご質問はこちら

矯正

インプラントについて

インプラント治療とは、歯を失った方がその機能を再び取り戻すための画期的な歯科医療の手法であり、今日の歯科学の世界において非常に大きな役割を果たしている治療法です。この治療は、単に失った歯を補うという役割を超えて、患者の日常生活における快適さや満足感を劇的に向上させることができます。

具体的には、見た目の美しさと自然な噛み心地を提供し、食事や会話といった日常の生活を以前のように楽しめるようになるため、自信を回復させる手段として多くの人々に受け入れられています。

こちらでは、インプラントの歴史的な背景から始まり、その基本的な仕組みや特徴、手術の具体的なプロセス、治療中に注意すべきポイント、考えられるリスク、そして患者がよく抱く疑問に対する回答まで、非常に幅広い情報を網羅しています。さらに、最近の技術的な進歩や、インプラント治療が口の中全体の健康にどのような影響を与えるのかについても、詳しく掘り下げてまとめています。

この文書を読むことで、インプラント治療に対する理解が一段と深まり、治療を受けるかどうか迷っている患者さんが、自分にとって最適な判断をするための参考にして頂ければと思っています。

また、歯科医師や歯科衛生士などの医療従事者にとっても、患者さんとの会話の中で役立つ知識を提供したり、治療の計画を立てる際に参考にできる資料として活用していただければ幸いです。インプラント治療は、見た目や機能だけでなく、生活全体にポジティブな変化をもたらす可能性を秘めた治療法であり、その魅力を余すことなくお伝えしたいと思います。

インプラントの歴史をたどる

⚫︎古代における歯の補填の試み

インプラント治療の起源は、驚くべきことに人類の歴史の非常に古い時代にまで遡ることができます。考古学者たちが発掘作業を通じて明らかにした証拠によると、古代エジプトや古代マヤ文明、そして古代ローマの人々は、歯を失った際にその代わりとなるものを何とか作り出そうと試みていました。

たとえば、古代エジプトでは、貴族の墓の中から金の細いワイヤーで固定された人工的な歯が見つかっています。これは、当時の技術としては非常に高度なものであり、彼らが歯の喪失を深刻に受け止めていたことを物語っています。また、古代マヤ文明では、貝殻を丁寧に加工して顎の骨に埋め込むという方法が取られていたことが確認されています。これらの貝殻は、形状を整えられて歯の代わりとして機能するよう工夫されており、当時の人々の知恵と技術力を感じさせます。さらに、古代ローマ時代には、象牙や金属を素材にした人工歯の痕跡が残されており、これもまた歯を補うための努力の結果です。

これらの古代の試みは、現代のインプラント技術と比べると非常に原始的で、成功率も低かったと考えられます。しかし、人類が何千年も前から歯を失うことによる不便さや見た目の問題に悩み、それをなんとか解決しようと努力してきたことは明らかです。これらの初期の挑戦は、現代のインプラント治療の基礎を築くための重要な第一歩であったと言えるでしょう。過去の人々が残したこのような努力がなければ、今日の高度な技術は生まれていなかったかもしれません。

⚫︎20世紀以前の進歩と試行錯誤

18世紀から19世紀にかけて、歯科学が学問として発展するにつれて、インプラント治療も少しずつ進化を遂げていきました。この時期には、金属を使ったインプラントが登場し、より洗練された形で歯を補う試みが始まりました。しかし、この時代にはまだ大きな課題が山積みで、たとえば、体が金属を受け入れにくいことや、感染症が頻繁に起こることなどが問題となっていました。

具体的な例として、1809年にイタリアの歯科医師であるマジョーロ(Maggiolo)が、純金でできた人工の歯の根を開発したことが挙げられます。この金製の歯の根は、現代のインプラントの原型とも言えるものだったのですが、残念ながら長期的に安定して機能することはできませんでした。その後も、19世紀の終わり頃には、磁器で作られたインプラントや、白金の管を使ったインプラントなど、さまざまな素材や方法が試されました。歯科医師たちは、試行錯誤を繰り返しながら、少しでも良い結果を得ようと努力を重ねていたのです。

しかし、当時の技術では、顎の骨に埋め込んだ金属や素材が体に馴染まず、炎症を引き起こしたり、拒絶反応を起こしたりすることが多く、成功したケースはごくわずかでした。それでも、これらの挑戦は決して無駄ではなく、後のインプラント技術の発展に大きなヒントを与えました。特に、体に害を与えず、骨と調和する素材の必要性が強く認識されるようになり、これが後の研究の方向性を定めるきっかけとなりました。

⚫︎現代インプラントの誕生

インプラント治療が現在の形に近づいたのは、20世紀の1950年代に入ってからのことです。この時期に、スウェーデン出身の整形外科医であるペル・イングヴァール・ブローネマルク博士が、偶然の発見を通じてインプラント治療の歴史を大きく変えることになりました。

ブローネマルク博士は、もともと骨の治癒プロセスを研究しており、ウサギの太ももの骨にチタン製の小さな光学機器を埋め込んで観察していました。実験が終わり、その機器を取り外そうとしたところ、驚くべきことにチタンが骨と完全に一体化してしまっていたのです。この現象に注目した博士は、これを「オッセオインテグレーション(骨結合)」と呼びました。この発見は、インプラント治療に革命をもたらす画期的な出来事でした。

チタンは、体の拒絶反応が少なく、骨と強固に結びつく特性を持っていることがわかり、これが長期的に安定したインプラントを実現するための鍵となりました。ブローネマルク博士は、この発見を活かして歯科用のインプラントの開発に取り組み、1965年に最初の臨床試験を成功させました。この成功が、現代のインプラント治療のスタートラインとなったのです。

⚫︎ブローネマルクの影響とその後の展開

ブローネマルク博士の1965年の成功は、インプラント治療が実用的な医療として広がるきっかけとなりました。この技術は、その後世界中に知れ渡り、歯科医療における重要な治療法の一つとして確立されました。博士の功績は、インプラントそのものの技術を進化させただけでなく、歯科学全体に新しい考え方をもたらした点でも非常に大きいと言えます。特に、オッセオインテグレーションという概念は、歯科だけでなく、整形外科や耳鼻科など他の医療分野にも影響を与えました。例えば、人工関節や補聴器の開発にも応用されるなど、その影響力は多岐にわたります。現在では、ブローネマルク博士の研究を土台として、インプラントの表面を加工する技術の改良、新しい素材の導入、さらにはデジタル技術を活用した治療法の開発が進められており、インプラント治療は日々進化を続けています。このように、彼の業績は現代医療において今なお生き続けているのです。

インプラントとは何か

⚫︎インプラントの基本的な概念

インプラントとは、歯を失った部分に人工の歯の根を顎の骨に埋め込み、その上に人工の歯を取り付けることで、歯の見た目と機能を回復させる治療法です。この方法は、従来の入れ歯やブリッジとは異なり、独立した構造でしっかりと固定されるため、周囲の健康な歯を削ったり傷つけたりする必要がありません。そのため、より自然な噛み心地や安定感を得られるのが特徴です。

インプラント治療がもたらす主な利点は、次のように挙げられます:

• 見た目が自然で、まるで自分の歯のようになる。

• しっかり噛めるようになり、発音もクリアになる。

• 周囲の健康な歯に負担をかけない。

• 顎の骨が痩せるのを防いでくれる。

• 長い期間にわたって安定して使える。

これらのメリットがあるため、インプラントは歯を失った多くの人にとって、最適な解決策として選ばれています。

⚫︎インプラントの構造とその役割

インプラントは、3つの主要な部分から構成されています。それぞれが重要な役割を果たし、全体として機能することで、自然な歯に近い体験を提供します。

まず、インプラント体があります。これは、顎の骨の中に埋め込まれる人工の歯の根にあたる部分で、通常はチタンやチタン合金で作られています。チタンは体に馴染みやすく、骨としっかりと結びつく性質を持っています。この部分の表面には、骨との結合をより強固にするための特殊な加工が施されており、一般的にはスクリュー(ねじ)の形をしています。この形状は、骨との接触面積を増やし、埋め込んだ直後から安定するように設計されています。

次に、アバットメントがあります。これは、インプラント体とその上の人工歯をつなぐ中間部分で、インプラント体にしっかりと固定されます。アバットメントは、上に取り付ける人工歯を支える役割を果たし、インプラントの位置や角度に合わせてさまざまな形や素材が用意されています。通常はチタン製が使われますが、見た目をより自然にするためにジルコニア製のものを使う場合もあります。

最後に、人工歯冠です。これは、実際に外から見える歯の部分で、セラミックやジルコニアといった素材で作られています。天然の歯と同じような色や形に仕上げられ、患者の他の歯と調和するように細かく調整されます。最近では、CAD/CAMというコンピュータ技術を使って、より精密で自然な人工歯を作ることが可能になっています。

この3つの部品が一体となって働くことで、インプラントは見た目も機能も天然の歯に非常に近いものになるのです。

⚫︎インプラントの種類とその特徴

インプラントにはさまざまな種類があり、治療の目的や患者さんの口の中の状態によって、どのタイプが最適かを歯科医師が慎重に選びます。現在では、その中でも特にエンドオッセアスインプラント(以下単にインプラントと呼びます)が圧倒的に広く使われており、現代のインプラント治療の主流となっています。このタイプを中心に、状況に応じた具体的なケース――たとえば即時埋入する場合、増骨剤を使う場合、ソケットリフトを行う場合、そしてサイナスリフトが必要な場合――について詳しく見ていきましょう。それぞれの特徴や適用場面を丁寧に掘り下げて説明します。

インプラント:現代の標準タイプ

まず、最も一般的なのがインプラントです。このインプラントは、チタン製のねじ型の構造を持ち、顎の骨に直接埋め込むタイプで、現在ではインプラント治療のほぼ全てと言っても過言ではないほど広く採用されています。その理由は、シンプルで信頼性が高く、さまざまな患者さんの状態に対応できる柔軟性があるからです。

インプラントは、大きさや形が患者さんの骨の状態や、どの歯を補うのかによって細かく選ばれます。たとえば、前歯を失った場合と奥歯を失った場合では、骨にかかる力や必要な安定性が異なるため、インプラントの長さや太さが調整されます。最近では、表面処理技術の進歩が目覚ましく、インプラントの表面に微細な凹凸を施したり、特殊なコーティングを加えたりすることで、骨との結合が以前よりもずっと早く、強固に進むよう改良されています。これにより、手術後の回復期間が短縮され、患者さんにとって負担が減るのも大きな利点です。

このインプラントを中心に、以下では具体的な治療シナリオごとにその適用方法を詳しく見ていきます。

現代の歯科医療では、他の種類が使われることはまれで、インプラントがほぼ標準となっているため、ここではその活用法に焦点を当てて説明します。

即時埋入の場合

インプラントの一つの応用として、**即時埋入(Immediate Placement)**があります。これは、歯を抜いたその場で、すぐにインプラントを埋め込む方法です。たとえば、虫歯や歯周病で歯が抜けた場合や、事故で歯が折れてしまった場合に、抜歯したその日のうちにインプラントを入れることが可能です。この方法の大きな特徴は、治療期間を大幅に短縮できる点にあります。通常、インプラント治療では抜歯後に数ヶ月待って骨が治るのを確認してから埋入しますが、即時埋入ならその待ち時間を省略できるのです。

ただし、即時埋入が適しているかどうかは、いくつかの条件に左右されます。まず、抜歯した部分の骨が十分に残っていて、健康な状態であることが必要です。たとえば、感染がひどく骨が溶けている場合は、この方法は難しくなります。また、インプラントがしっかりと固定される「初期安定性」が得られるかも重要なポイントです。最近のインプラントは、ねじのデザインが改良され、柔らかい骨でも安定しやすいものが多く、即時埋入の成功率を高めています。

たとえば、前歯を失った患者さんが、見た目をすぐに回復したいと希望する場合、即時埋入でインプラントを入れて仮歯を装着すれば、その日のうちに笑顔を取り戻せます。このスピード感と審美性が、即時埋入の大きな魅力です。ただし、術後のケアや噛む力の管理がより慎重に求められるため、患者さんへの説明と協力が欠かせません。

増骨剤を使う場合

次に、インプラントを埋める際に、**増骨剤(Bone Augmentation Material)**を使用する場合があります。これは、顎の骨の量が不足しているときに、骨を補う材料を追加してインプラントを安定させる方法です。たとえば、長年歯がない状態が続くと、骨が自然に痩せて薄くなってしまうことがあります。そんなとき、単純にインプラントを埋めるだけでは安定性が得られないため、増骨剤を活用して骨のボリュームを増やすのです。

増骨剤にはいくつかの種類があり、患者さん自身の骨(自家骨)を別の部分から採取して使う場合もあれば、人工的な骨補填材や牛由来の素材を使う場合もあります。たとえば、下顎の奥歯を補うためにインプラントを入れる際、骨の高さが足りないと判断された場合、手術中に増骨剤を埋め込んで、インプラントをしっかり支える土台を作ります。このプロセスは、インプラントの柔軟性を活かした治療法で、骨が少ない患者さんでも治療を受けられる可能性を広げてくれます。

増骨剤を使う場合、治療期間が少し長くなることがあります。たとえば、増骨剤が骨と一体化するまで3~6ヶ月待ってからインプラントを埋めるケースや、手術と同時に行うケースがあります。どちらにせよ、インプラントの高い適応力のおかげで、骨の状態が悪い患者さんにも自然な歯を取り戻すチャンスが与えられるのです。

ソケットリフトの場合

上顎の奥歯を治療する際に、骨の厚みが足りない場合、インプラントと一緒に**ソケットリフト(Socket Lift)**という手法が使われることがあります。これは、上顎洞(鼻の横にある空洞)の底を少し持ち上げてスペースを作り、そこに増骨剤を入れて骨を増やす方法です。たとえば、上顎の奥歯を失ってしばらく経つと、上顎洞が下がってきて骨が薄くなることがあります。そんなときに、ソケットリフトが役立つのです。

具体的な手順としては、インプラントを埋める穴をドリルで開ける際に、上顎洞の膜(シュナイダー膜)を慎重に押し上げます。そして、その下に増骨剤を詰めて、インプラントを同時に埋め込むか、後で埋めるかを決めます。たとえば、骨が5mm程度しかない場合、ソケットリフトで2~3mm持ち上げて増骨剤を加えれば、インプラントを安定させられるのです。

この方法の利点は、大きな手術を避けられることです。たとえば、もっと大がかりなサイナスリフトに比べ、ソケットリフトは切開が小さく、患者さんの負担が少ないのが特徴です。インプラントのねじ型デザインは、このような微妙な調整が必要な場面でもしっかりと固定されるので、ソケットリフトとの相性が抜群です。上顎の治療で骨が薄い患者さんにとって、自然な噛み心地を取り戻すための現実的な選択肢となっています。

サイナスリフトの場合

さらに骨が極端に少ない場合、特に上顎で深刻な骨吸収があるときには、**サイナスリフト(Sinus Lift)**がインプラントと組み合わせて行われます。これは、上顎洞の底を大幅に持ち上げて、大量の増骨剤を入れて骨を増やす大がかりな方法です。たとえば、上顎の骨が3mm以下しかないような重度のケースでは、ソケットリフトでは対応しきれず、サイナスリフトが必要になります。

サイナスリフトの手術は、歯肉を大きく切開し、骨に窓を開けて上顎洞膜を持ち上げ、そこに自家骨や人工骨をたっぷり詰めるという流れです。その後、骨が安定するのを待って(通常6~9ヶ月)、インプラントを埋め込みます。たとえば、奥歯をすべて失った患者さんが、しっかり噛めるようにしたいと希望する場合、サイナスリフトで骨を10mm以上増やして、複数のインプラントを安定させることができます。

この方法は、手術の規模が大きいため、患者さんの体力や回復力も考慮されます。しかし、インプラントの高い生体適合性と結合力のおかげで、サイナスリフト後の骨にもしっかりと馴染み、長期間安定した結果をもたらします。骨が極端に少ない患者さんでも、諦めずに治療を受けられる可能性を広げる、まさに救世主のような手法と言えるでしょう。

その他の種類(補足)

インプラントが主流である現代において、他の種類はほとんど使われなくなっていますが、補足として触れておきます。たとえば、サブペリオステアルインプラントは、骨の上に金属フレームを置いて歯を固定するタイプで、かつては骨量が少ない患者さんに使われました。しかし、安定性がインプラントに劣り、現代ではほぼ見かけません。

また、ジゴマティックインプラントは、上顎の骨が極端に少ない場合に頬骨に固定する特殊な方法です。たとえば、重度の骨吸収で通常のインプラントが不可能な場合に有効ですが、手術が複雑で専門的な技術が必要なため、ごく限られたケースでしか使われません。

ミニインプラントは、直径が3mm未満の小さなインプラントで、一時的な使用や狭いスペース、入れ歯の安定化に役立ちます。たとえば、下顎の前歯を仮に補う場合に便利ですが、耐久性が低いため、インプラントに取って代わられています。

さらに、「即時負荷インプラント」や「オールオンフォー」といった手法もありますが、これらもインプラントをベースにした応用です。患者さんの状態や希望に合わせて選ばれますが、結局のところ、インプラントがその柔軟性と信頼性で現代治療の中心となっているのです。このように、現在ではインプラントがインプラント治療のほぼ全てを占めており、即時埋入、増骨剤使用、ソケットリフト、サイナスリフトといったさまざまな状況に対応できる万能性が特徴です。そのチタン製の構造と表面処理技術の進化により、骨との結合が早く、強く、患者さんのニーズに柔軟に応えられるのが強みです。他の種類は過去のものとなりつつあり、インプラントが現代の歯科医療の標準として確立していると言えるでしょう。

インプラント治療のステップごとの詳細

⚫︎初回の診察と診断プロセス

インプラント治療を始めるにあたって、最初に行われるのが歯科医師による丁寧な診察と診断です。この段階は、治療がうまくいくかどうかを大きく左右する非常に重要なプロセスで、以下のような項目が詳しく調べられます。

まず、患者さんの全身の健康状態を確認します。例えば、糖尿病や骨粗しょう症、心臓病などの病気があるかどうか、また普段飲んでいる薬やアレルギーの有無をチェックします。これらは、インプラント治療が適しているかどうかや、成功率に影響を与える可能性があるためです。

次に、口の中の状態を詳しく見ます。残っている歯の健康状態、歯周病があるかどうか、噛み合わせがどうなっているか、歯肉などの軟らかい組織がどのくらい健康かを調べます。特に歯周病は、インプラントが長持ちするかどうかに大きな影響を与えるので、もし見つかれば先に治療することが必要です。

さらに、顎の骨の状態を評価します。レントゲン写真やCTスキャンを使って、骨の厚さ、質、密度を詳しく確認します。最近では3DのCTスキャンが使われることが多く、これによって非常に精密なデータが得られます。これにより、インプラントを埋めるのに十分な骨があるか、またその質が適切かを判断します。

また、歯が抜けた部分についても詳しく見ます。その場所の状態や、周囲の歯との関係、見た目の美しさをどれくらい求めるかを考慮して、最適なインプラントの種類や大きさ、埋める位置を決めます。

最後に、神経や血管の位置をCTスキャンで確認します。特に下顎管や上顎洞といった重要な部分がどこにあるかを把握することで、手術中に神経を傷つけるリスクを減らすことができます。

これらの情報をすべて集めて分析し、インプラント治療が適切かどうか、またどんな治療計画がベストかを判断します。このとき、患者さんの希望や期待も丁寧に聞き取り、治療の目標をはっきりさせます。必要に応じて、口の中の写真を撮ったり、歯の型を取ったりして、さらに詳しい計画を立てるための資料にします。

⚫︎治療計画の具体的な立案

初診でのデータを基に、患者さん一人ひとりに合わせた詳細な治療計画が作られます。この計画には、次のような内容が含まれています。

まず、必要なインプラントの本数と、どこに埋めるかを決めます。これは、歯が抜けた状態や顎の骨の条件によって変わります。1本だけの場合もあれば、顎全体を補う場合もあるので、ケースごとに柔軟に対応します。

次に、インプラントの種類や大きさを選びます。たとえば、骨が少ない場合には短いインプラントや細いものが検討されます。

また、骨や歯肉の追加処置が必要かどうかも考えます。骨の量や質が足りない場合、骨を増やす「骨移植」が必要になることがありますし、見た目を良くするために歯肉を移植することもあります。

さらに、治療のスケジュールと期間を決めます。最初の手術から最終的な歯の装着まで、通常は数ヶ月から半年以上かかることが多いです。

費用の見積もりも提示します。インプラントの本数や骨移植の有無、使う素材によって金額が変わるため、具体的な数字を伝えます。

そして、インプラント以外の選択肢も説明します。たとえば、ブリッジや入れ歯といった方法もあり、それぞれのメリットとデメリットを伝えて、患者さんが十分な情報を持って選べるようにします。

この計画は、患者さんと一緒にじっくり話し合い、必要なら調整します。生活スタイルや経済的な状況、患者さんの希望も考慮しながら、最も良い形に仕上げます。また、リスクや合併症の可能性についても丁寧に説明し、納得してもらった上で進めます。

⚫︎手術に向けた準備

インプラントの手術を行う前に、以下のような準備が進められます。

まず、治療の内容や流れ、期待できる結果、リスク、他の選択肢について患者さんに詳しく説明し、同意を得ます。これはインフォームドコンセントと呼ばれる重要なステップです。

次に、全身の健康状態を再確認します。必要なら血液検査や心電図を行い、特に糖尿病のコントロールや、抗凝固薬を使っている人の調整をします。

口の中も準備します。歯石を取ったり、虫歯を治療したりして、清潔で健康な状態に整えます。

麻酔の方法も決めます。通常は局所麻酔ですが、複雑なケースや患者さんの希望によっては全身麻酔も検討します。

また、CTデータを使って手術用のガイド(ステント)を作ることもあります。これで手術の精度と安全性が上がります。

術前に使う薬も準備します。感染を防ぐための抗生物質や、不安を和らげる鎮静剤などが考えられます。

最後に、手術当日の注意点を伝えます。食事の制限や薬の飲み方、服装などについて細かく説明します。

これらの準備で、安全で効果的な手術を目指し、患者さんの不安も軽減します。

⚫︎インプラント手術の実際

手術は次のような流れで進みます。

①最初に麻酔をします。通常は局所麻酔ですが、場合によっては静脈内鎮静や全身麻酔も使います。

②歯肉を切開して顎の骨を出します。切開は小さくして、術後の痛みや腫れを減らします。

③骨にドリルで穴を開けます。専用の道具で少しずつ広げ、熱を防ぐために生理食塩水で冷やしながら慎重に進めます。

④準備した穴にインプラント体を埋め込み、初期の安定を確認します。

骨が足りない場合は、自家骨や人工骨で骨移植を行い、長持ちするようにします。

⑤最後に、歯肉を元に戻して縫います。治癒を助ける膜を使うこともあります。

手術時間は、インプラント1本で30分~1時間程度ですが、複数本や骨移植があると長くなります。

手術後は、骨とインプラントが結合する「オッセオインテグレーション」の期間(3~6ヶ月)が必要で、その間は仮の歯やブリッジで見た目と機能を保ちます。

⚫︎回復期間と二次手術の役割

インプラント手術後の回復期間は、治療全体の成功を左右する非常に重要なステップです。この期間中に、インプラント体が顎の骨と生物学的に結びつき、噛む力に耐えられるほどの強固な土台が形成されます。現代のインプラント治療では、通常、初回手術後に2次手術が行われることが前提となっており、この回復期間はその準備段階として欠かせません。

患者さんは定期的に歯科医院を訪れ、治癒の進み具合をチェックしてもらいます。たとえば、数週間おきに診察を受け、レントゲン撮影を通じてインプラントと骨の結合状態を確認します。この検査は、インプラントがしっかりと骨に定着しているか、問題なく治癒が進んでいるかを把握するために不可欠です。また、この期間中、患者さんには特別なケア方法が指導されます。具体的には、柔らかい毛の歯ブラシを使って優しく清掃したり、刺激の少ない洗浄液で口の中を清潔に保ったりすることで、感染や炎症を防ぎます。たとえば、硬いブラシで強く磨くとインプラント周囲を傷つける恐れがあるため、慎重なケアが求められるのです。

回復期間の長さは、患者さんの骨の質や全身の健康状態、使用するインプラントの種類によって異なりますが、一般的には3~6ヶ月程度が目安です。ただし、最近では表面処理技術が進んだインプラントが登場しており、たとえば親水性の高いコーティングや微細な凹凸が施されたものが使われることで、骨との結合が早まり、2~3ヶ月に短縮されるケースも増えています。この期間は、初回手術で埋めたインプラントが骨にしっかり馴染むための大切な時間であり、次のステップである2次手術に向けて準備を整える段階でもあります。

現代のインプラント治療では、2次手術がほぼ標準的なプロセスとして組み込まれています。初回手術では、インプラント体を歯肉の下に完全に埋めてしまい、そのまま治癒を待つのが一般的です。そして、回復期間が終わった後、2次手術でインプラントを露出させる作業が行われます。具体的には、歯肉を再度切開し、インプラントの上部を出し、治癒用のアバットメント(ヒーリングアバットメント)と呼ばれる小さな部品を取り付けます。このアバットメントは、歯肉を自然な形に整える役割を果たし、最終的な人工歯が美しくフィットするための土台を作ります。たとえば、前歯のように見た目が重要な部位では、歯肉のラインをきれいに整えることで、より自然な仕上がりを目指すのです。

2次手術は、通常、局所麻酔で行われ、初回手術に比べると規模が小さく、時間も短くて済みます。たとえば、30分程度で終わるケースが多く、患者さんの負担も比較的軽いのが特徴です。手術後は、歯肉が新しい形に落ち着くまで数週間(通常2~4週間)待つ必要があり、その間に患部が安定したら、最終的な人工歯の製作と装着へと進みます。この2次手術があることで、インプラントの位置や歯肉の状態をより精密に調整でき、見た目と機能の両方で優れた結果を得られるのです。

このように、回復期間と2次手術は、インプラント治療の成功に欠かせない一連の流れです。患者さんにとっては少し長いプロセスに感じるかもしれませんが、2次手術を前提としたこのステップが、最終的に自然で快適な歯を実現するための鍵を握っています。

インプラント治療の回復期間が終わり、2次手術が完了した後、いよいよ最終的な人工歯の製作と取り付けの段階に進みます。現代では、2次手術がほぼ必ず行われる前提で治療が進められるため、このステップはその後の仕上げとして非常に重要な位置を占めています。ここでは、患者さんの期待に応える見た目と機能を実現するために、最新の技術と細やかな調整が駆使されます。

⚫︎最終的な歯の製作と取り付け

まず最初に、精密な材料を使ってインプラントの位置や周囲の歯肉の形状を正確に記録します。この作業は「印象採取」と呼ばれ、柔らかいシリコンやゴムのような素材を口の中で固めて型を取るのが一般的です。たとえば、インプラントの上に小さなトレーを置き、その中に印象材を流し込んで固めることで、細かい部分まで正確に再現します。最近では、デジタル技術の進歩により、口腔内スキャナーを使って3Dデータとして記録するケースも増えてきました。この方法なら、患者さんの不快感が少なく、より精密なデータが得られるため、人工歯の設計に大いに役立ちます。

次に、上下の歯の噛み合わせを確認します。インプラントが入った状態で、自然で快適な噛み心地になるよう、上下の歯がどのように接触するかを慎重にチェックするのです。たとえば、ワックスや専用の器具を使って噛み合わせを記録し、それが最終的な歯の形に反映されます。このステップを怠ると、噛むときに違和感が出たり、インプラントに余計な力がかかったりする恐れがあるため、非常に重要な作業です。

その後、人工歯の色を決めます。患者さんの残っている歯の色や、希望する明るさ、自然さに合わせて、セラミックやジルコνιαの色見本を見ながら最適な色調を選びます。たとえば、隣の歯が少し黄ばんでいる場合、それに合わせた自然な色を選ぶことで、口全体が調和した印象になります。そして、仮歯を製作して実際に口に装着し、形や機能が問題ないかを試します。この仮歯は、患者さんが実際に使ってみて「もう少し高さを調整してほしい」「形を丸くしたい」といった感想を伝えるためのテスト段階でもあります。たとえば、仮歯を数日使って噛み心地や見た目を確認し、必要なら微調整を加えることで、最終的な歯の完成度を高めます。

これらのデータをもとに、歯科技工士が最終的な人工歯を製作します。素材には主にセラミックやジルコニアが使われ、これらは天然の歯に近い硬さと美しさを持ちながら、耐久性にも優れています。たとえば、セラミックは透明感があり、前歯のような審美性が求められる部位にぴったりですし、ジルコニアは強度が高いため、奥歯に適しています。技工士は、印象データやデジタルスキャンを基に、ミクロン単位で精密に歯を削り出し、患者さんの口に完璧に合う形を作り上げます。最近では、CAD/CAM技術が導入され、コンピュータで設計したデータを機械が自動で削り出すため、さらに正確で美しい仕上がりが可能になっています。

完成した人工歯は、インプラントに取り付けられます。このとき、アバットメント(2次手術で装着したもの)にネジで固定するか、セメントで接着するかを状況に応じて選びます。取り付け後、噛み合わせやフィット感を細かく調整します。たとえば、噛んだときに高すぎる部分があれば削ったり、他の歯とのバランスを見て微調整したりします。この作業は、患者さんが違和感なく自然に噛めるようになるまで丁寧に行われます。

最後に、レントゲン撮影でインプラントと人工歯の適合状態を確認します。これにより、内部で問題が起きていないか、骨との結合が維持されているかをチェックできます。さらに、患者さんに鏡を見てもらい、「見た目はどうか」「噛み心地に違和感はないか」を直接聞いて、満足度を確認します。たとえば、「もう少し白くしたい」「形が気になる」といった意見があれば、ここで最終的な修正を加えることも可能です。この段階では、見た目と機能の両方で患者さんの期待に応えることが目標です。2次手術を経て歯肉が整った状態だからこそ、自然で美しい仕上がりが実現します。最新技術を駆使し、歯科医師と技工士が連携して丁寧に作り上げることで、インプラント治療は最高の結果を迎えるのです。

インプラントの利点と欠点

⚫︎利点の詳細

自然な見た目と機能

インプラントは、その見た目が本物の歯とほとんど変わらないという点で、他の治療法とは一線を画しています。歯を失った後に感じる見た目の違和感や、周囲からの視線に対する不安を解消してくれるのです。人工の歯の根から丁寧に作られた歯冠までが一体となって機能するため、外見上、自分の歯と区別がつかないほどの自然さが実現します。たとえば、笑顔を見せるときや写真に写るときに、以前と同じように自信を持って振る舞えるのは、インプラントならではの魅力です。

また、噛む力についても非常に優れています。天然の歯に匹敵する、あるいは場合によってはそれを超えるほどの強さで、硬い食べ物でもしっかり噛み砕くことができます。たとえば、ステーキやナッツ、リンゴのような硬い果物でも、気にせず楽しめるのです。このしっかりした噛み心地は、食事を単なる栄養摂取ではなく、人生の楽しみのひとつとして味わうことを可能にします。

さらに、発音への影響がほとんどない点も大きな利点です。歯を失うと、空気が漏れて発音が不明瞭になることがありますが、インプラントは歯の根から再現するため、舌や唇の動きを自然にサポートします。たとえば、「サ行」や「タ行」の発音がクリアになり、会話中に相手に聞き返されることが減るでしょう。これにより、仕事でのプレゼンテーションや友人とのおしゃべりも、以前と同じようにスムーズに進められます。

このように、インプラントは見た目だけでなく、食事や会話といった日常生活のあらゆる場面で快適さを提供し、患者さんの生活の質を大きく引き上げてくれるのです。

耐久性

インプラントのもう一つの大きな魅力は、その耐久性にあります。正しいケアを続ければ、10年以上にわたって使い続けることができ、場合によっては一生涯にわたって機能し続けることも夢ではありません。この長持ちする理由は、使用される素材であるチタンの特性と、骨との強固な結びつきにあります。

チタンは、体に非常に馴染みやすい金属で、錆びたり劣化したりすることがほとんどありません。インプラント体がチタンで作られているため、口の中の湿った環境でも長期間安定して保たれるのです。さらに、インプラントが顎の骨としっかりと結合する「オッセオインテグレーション」という現象が、この耐久性を支えています。一度骨と一体化すれば、噛む力がかかっても動いたり外れたりする心配がほとんどありません。

たとえば、入れ歯のように何年かごとに作り直す必要がないため、長期的には手間やコストを抑えられる可能性もあります。研究によれば、適切に管理されたインプラントは15年後の残存率が90%を超えると報告されており、これは他の治療法と比べても非常に高い数字です。毎日の歯磨きや定期的な歯科検診を怠らなければ、インプラントはまるで自分の歯のように、長く頼りになる存在となるでしょう。

周囲の歯を守る

インプラントは、ブリッジとは異なり、周囲の健康な歯を削る必要がないという点でも優れています。ブリッジの場合、失った歯の両隣にある健康な歯を支えとして削り、そこに人工歯を固定します。この方法では、健康な歯の構造を犠牲にしなければならないため、将来的にその歯が弱くなったり、虫歯や歯周病のリスクが高まったりする可能性があります。

一方、インプラントは完全に独立した構造です。顎の骨に直接埋め込まれるため、隣の歯に一切負担をかけません。たとえば、前歯を1本失った場合でも、両側の歯をそのまま残し、インプラントだけで補うことができます。これにより、健康な歯を長く保ち、口全体のバランスを崩すことなく治療を終えられるのです。

また、口腔ケアの面でもメリットがあります。ブリッジでは、人工歯の下に食べかすがたまりやすく、清掃が難しい場合がありますが、インプラントは天然の歯と同じようにブラシやフロスでケアできるため、清潔を保ちやすいのも特徴です。このように、インプラントは周囲の歯に優しく、長期的な口腔の健康を守る助けとなります。

骨の維持

インプラントが他の治療法と大きく異なる点の一つに、顎の骨を維持する効果があります。歯を失うと、その部分の骨は噛む刺激を受けなくなり、徐々に痩せてしまう「骨吸収」という現象が起こります。この骨吸収が進むと、顔の輪郭が変化したり、残っている歯の位置がずれたりするリスクがあります。たとえば、下顎の歯をすべて失った場合、顎が細くなり、顔が老けて見えることもあるのです。

しかし、インプラントは人工の歯の根として機能し、噛むたびに骨に適度な刺激を与えます。この刺激が骨の密度を保ち、痩せるのを防いでくれるのです。たとえば、インプラントを入れて数年経っても、顎の形がほとんど変わらないという報告が多く、見た目の若々しさを維持する効果も期待できます。

さらに、将来別の歯を失った場合でも、骨がしっかり残っていれば追加のインプラント治療や他の歯科治療がしやすいという利点もあります。このように、インプラントは単に歯を補うだけでなく、口全体の健康と将来の選択肢を守る役割を果たしてくれるのです。

費用

⚫︎欠点の詳細

インプラント治療の最も大きな欠点の一つが、その費用です。1本あたり30万円から50万円程度かかることが一般的で、これは他の治療法と比べて非常に高額です。たとえば、ブリッジなら数万円から10万円程度で済むことが多いのに対し、インプラントはその数倍のコストがかかります。

この費用には、初診や検査、手術、インプラント自体の材料費、人工歯の製作費などが含まれます。さらに、骨の量が足りない場合に骨移植が必要になると、追加で10万円以上かかることもあります。日本では、健康保険が適用されるケースが一部の例外を除いてほとんどなく、基本的には全額自己負担となるため、経済的なハードルが高いと感じる人も多いでしょう。

たとえば、奥歯を2本失った場合、60万円から100万円近くかかる可能性があり、複数本となるとさらに大きな出費となります。このため、インプラントを希望しても、予算の都合で断念する患者さんも少なくありません。ただし、長持ちする点を考えると、長い目で見ればコストパフォーマンスが良い場合もあるため、一概に高いとは言えない側面もあります。それでも、初期投資としては大きな負担であることは間違いありません。

経済的な負担を軽くする意味で、デンタルローンの利用も検討する価値があるでしょう。

手術リスク

インプラントは手術を伴う治療であるため、さまざまなリスクが存在します。まず、感染症が挙げられます。手術中や術後に細菌が入り込むと、埋めた部分が腫れたり、痛みが出たりする可能性があります。滅菌を徹底していても、まれに起こることがあります。

次に、神経損傷のリスクがあります。下顎や上顎の神経に近い場所にインプラントを埋める際、誤って神経を傷つけてしまうと、唇や舌にしびれや痛みが生じることがあります。たとえば、下顎の奥歯を治療する場合、下歯槽神経を傷つけるリスクが懸念されます。

また、上顎の場合は上顎洞(鼻の横の空洞)を傷つける可能性もあります。これが起こると、副鼻腔炎のような症状が出ることがあり、治療が複雑になる場合も考えられます。さらに、手術中や術後の出血が予想以上に多い場合もあり、特に血が止まりにくい薬を飲んでいる人は注意が必要です。

まれですが、チタンに対するアレルギー反応も報告されています。腫れや赤みが出るケースで、他の素材(たとえばジルコニア)に変える必要が出てくることもあります。これらのリスクを減らすには、経験豊富な医師と最新の設備が必要で、患者さん自身も術後の指示を守ることが重要です。

治療期間

インプラント治療は、そのプロセスが長いことも欠点です。初診から最終的な歯の装着まで、数ヶ月から1年以上かかることも珍しくありません。たとえば、一般的な流れは、初診と診断で1~2週間、治療計画の立案でさらに1~2週間、手術が1日(複数本なら数日)、その後骨と結合する期間が3~6ヶ月、必要なら二次手術が1日、最後に人工歯の製作と装着で2~4週間というスケジュールです。

この期間は、患者さんの骨の状態や健康状態、治療する場所、骨移植の有無によって変わります。たとえば、骨が少ない場合には、骨移植のためにさらに3~6ヶ月追加されることもあります。この長期間にわたる治療は、患者さんの忍耐と協力が必要不可欠です。

治療中は仮の歯やブリッジを使うことが多いですが、見た目や機能に制限がある場合もあり、すぐに快適に噛みたい人にはストレスになるかもしれません。しかし、この慎重なプロセスが、長期的な安定と成功につながるため、必要な時間だと考えることもできます。

メンテナンス

インプラントは、天然の歯と同じように継続的なケアが必要です。毎日の歯磨きやフロスでの清掃が欠かせず、これを怠るとインプラント周囲炎というトラブルが起こるリスクがあります。この炎症は、骨を溶かしてしまい、最悪の場合はインプラントが抜け落ちることもあるのです。

たとえば、インプラント専用の歯間ブラシやフロスを使い、細かい部分まで丁寧に磨く必要があります。また、3~6ヶ月に1回の歯科検診で、専門家によるクリーニングを受けることも推奨されます。年に1度はレントゲンを撮り、骨の状態を確認するのも大切です。さらに、噛み合わせがずれないよう定期的にチェックし、必要なら調整します。生活習慣も重要で、喫煙や過度な飲酒はインプラントの寿命を縮める可能性があるため、控えるべきです。このように、インプラントは治療後も手間がかかり、患者さんの努力が求められるのです。

治療前後の準備とケア

⚫︎治療前の準備

全身管理

インプラント治療を成功させるためには、全身の健康状態を整えることが不可欠です。たとえば、糖尿病がある人は、血糖値がコントロールされていないと、傷の治りが遅れたり感染しやすくなったりします。HbA1c値(過去数ヶ月の血糖値の平均)を7.0%未満に保つことが理想的です。

骨粗しょう症も注意が必要です。骨密度が低いと、インプラントが安定しにくく、治療前に薬で骨を強くするなどの対策が必要になる場合があります。心臓病で抗凝固薬を飲んでいる人は、出血が止まりにくいリスクがあるため、主治医と相談して薬の調整を検討します。

自己免疫疾患でステロイドを使っている場合も、治癒が遅れる可能性があるため、医師と投薬プランを見直すことが大切です。これらの疾患は、インプラントの成功に直接影響するため、治療前にしっかり管理することが求められます。

生活習慣

生活習慣の見直しも重要です。喫煙は、治癒を遅らせ、インプラントの失敗リスクを高める大きな要因です。手術の少なくとも2週間前から禁煙し、できれば完全にやめるのが理想です。たとえば、タバコのニコチンが血管を収縮させ、血流を悪くするため、骨とインプラントの結合がうまくいかない場合があります。

アルコールも過度に摂取すると治癒を妨げるため、手術前後は控えめにすることが推奨されます。また、栄養バランスの取れた食事も大切で、タンパク質やビタミンC、Dを意識的に摂ることで、体の回復力を高められます。たとえば、魚や野菜、果物を積極的に食べる習慣をつけると良いでしょう。

口腔準備

口の中の状態を整えるのも必須です。歯周病がある場合、インプラントが失敗するリスクが高まるため、治療前に徹底的に治しておく必要があります。たとえば、歯茎の炎症や出血があるなら、クリーニングや薬で改善します。

虫歯も放置せず、手術前に治療を済ませます。口の中が清潔でないと、細菌がインプラント部分に感染する恐れがあるからです。さらに、普段の歯磨きやフロスの習慣を見直し、正しい方法を身につけることも大切です。歯科医師から指導を受け、実践することで、治療の準備が整います。

相談

治療を始める前には、歯科医師との詳細な相談が欠かせません。治療の具体的なステップや期間、期待できる結果と限界、リスク、費用、代替案(ブリッジや入れ歯など)をじっくり話し合います。たとえば、「どれくらい時間がかかるのか」「見た目はどこまで自然になるのか」「もし失敗したらどうなるのか」といった疑問を解消し、不安を取り除きます。

費用の支払い方法や、術後のケアについても確認し、現実的な計画を立てます。患者さんの希望と治療の現実が一致するよう、時間をかけて話し合うことで、納得した状態で治療に臨めるのです。

⚫︎術後のケア

直後

手術直後の24~48時間は、慎重なケアが必要です。まず、出血については、縫合によって自然に止まるのが一般的ですが、軽い滲み程度の出血が見られる場合があります。これは正常な範囲内で、通常は自然に収まります。ただし、出血が長時間続く場合や量が多い場合は、速やかに担当の歯科医師に連絡してください。

腫れや痛みが気になる場合、頬を軽く冷やすことで一時的に楽になることがありますが、過度な冷却は避けてください。冷やす場合は、氷嚢を直接長時間当てるのではなく、タオルで包んだものを短時間(5~10分程度)使用し、その後休憩を挟む程度に留めましょう。過剰に冷やすと血流が低下し、治癒が遅れる可能性があるためです。

頭を少し高くして休むことで、血流が安定し、腫れや不快感を軽減する効果が期待できます。安静を保ち、無理のない姿勢で過ごすことが回復を助けます。

食事は、熱いものや刺激物を避け、柔らかくて冷たいもの(スープやヨーグルト)を摂ります。ストローを使うと圧がかかり、出血が増える恐れがあるので使わないようにしましょう。

感染予防

感染を防ぐために、抗生物質を医師の指示通りに飲みます。たとえば、手術前後に5~7日分の処方が出ることが多いです。口腔衛生も重要で、手術当日は歯磨きを控えますが、翌日からは医師の指示に従い、慎重にケアを始めます。

塩水やクロルヘキシジン液でのうがいは、口の中を清潔に保ち、細菌の増殖を抑えます。たとえば、1日数回、食後に行うと効果的です。これで、インプラント部分の感染リスクを大幅に減らせます。

その後

術後数週間から数ヶ月は、長期的なケアが始まります。歯磨きは手術部位を避けつつ、他の部分を普段通り行い、医師の指示があれば特殊なブラシを使います。フロスはまだ控えめにし、様子を見ながら徐々に取り入れます。

定期的な検診で経過を確認し、異常があればすぐ報告します。たとえば、過度な痛みや腫れ、発熱は要注意です。この期間のケアが、インプラントの成功を左右するのです。

⚫︎長期的なケア

毎日のケア

インプラントを長持ちさせるには、毎日の丁寧なケアが欠かせません。歯ブラシはやわらかめにしてフッ素入りの歯磨き粉を使い、1日2~3回、インプラント周囲を特に慎重に磨きます。電動歯ブラシも効果的で、手動よりプラークをしっかり取れる場合があります。

フロスや歯間ブラシで、インプラントの隙間を清掃し、抗菌性のマウスウォッシュで細菌を減らします。舌の掃除も忘れず、口臭予防にもつながります。これを習慣化することで、インプラントを清潔に保てます。

何といってもインプラントで怖いのはインプラント周囲炎です。インプラントの周りに歯垢が付着して清掃状態が悪いと、歯垢の周りで口腔内細菌の活動が活発になり、歯ぐきに感染症を引き起こします。

この感染症は歯ぐきからどんどん奥に進み骨を溶かしてしまいます。

そうするとせっかくのインプラントが抜け落ちてしまいます。

毎日のケアを欠かさず長持ちさせて下さい。

検診

半年に1回の定期検診が推奨されますが、状況によっては3~4ヶ月ごとになることもあります。検診では、歯肉の状態やインプラントの安定性、噛み合わせをチェックし、専門家によるクリーニングで歯石や汚れを取ります。

年に1回はレントゲンを撮り、骨の状態を確認します。これで、問題を早期に発見し、簡単な治療で済ませられる可能性が高まります。医師からのアドバイスも受け、生活習慣を見直す良い機会です。

習慣

禁煙は必須で、タバコはインプラント周囲炎のリスクを高めます。食事はカルシウムやビタミンDを多く含むものを摂り、骨を強く保ちます。たとえば、牛乳や魚、緑黄色野菜が良い選択です。過度な飲酒も避け、口の乾燥を防ぎます。何か異常(痛みや腫れ、動揺)を感じたらすぐ医師に相談し、鏡で歯肉の変化をチェックする習慣も大切です。これで、インプラントを長く健康に保てるのです。

よくある質問と回答

⚫︎痛みは?

「インプラント治療は痛いですか?」とよく聞かれますが、手術中は局所麻酔を使うため、ほとんど痛みを感じません。麻酔が効いている間は不快感も少なく、患者さんの多くが「思ったより楽だった」と感想を述べます。ただし、麻酔の注射時に軽いチクッとした感覚がある場合もあります。

術後は多少の腫れや違和感が出ることがありますが、これは治癒の一部で、通常は数日から1週間で落ち着きます。たとえば、処方された鎮痛剤を飲んだり、氷で冷やしたり、軟らかい食事を取ることで楽になります。痛みが長引く場合は、医師に相談するのが賢明です。

⚫︎寿命は?

「インプラントはどれくらい持ちますか?」という質問も多いです。適切なケアを続ければ、10年以上使い続けられ、時には一生持つこともあります。たとえば、毎日の歯磨きや半年ごとの検診を欠かさず、喫煙を避ければ、非常に長持ちします。

寿命は、口腔ケアや生活習慣、全身の健康に左右されます。研究では、10年後の生存率が90~95%以上と高く、上部の人工歯は7~15年で交換が必要な場合もありますが、インプラント自体は非常に耐久性があります。

⚫︎食事は?

「手術後、いつ普通に食べられますか?」という疑問もよくあります。手術直後は24~48時間、液体や柔らかいもの(スープやプリン)に限り、1週間でマッシュポテトやパスタに移行します。2~4週間で少し固いものも試せ、2~3ヶ月でほぼ通常の食事が可能です。

ただし、回復速度は個人差や骨の状態、治療の複雑さで変わります。無理に硬いものを食べるとインプラントに負担がかかるので、医師の指示に従うことが大切です。

⚫︎病気でも?

「全身疾患があっても治療できますか?」と心配する人もいます。たとえば、糖尿病は血糖がコントロールされていれば(HbA1c 7.0%未満)、治療可能です。骨粗しょう症や心疾患も、医師と調整すれば対応でき、自己免疫疾患やがん治療歴も慎重な評価で可能になる場合があります。

重要なのは、主治医と歯科医師が連携し、リスクを把握することです。既往歴を伝え、検査や調整を済ませれば、多くの人がインプラントの恩恵を受けられます。

⚫︎ブリッジと?

「インプラントとブリッジの違いは?」という質問も多いです。インプラントは骨に埋め込む独立型で、隣の歯を削らず、10年以上持つことが多いです。ブリッジは隣の歯を削り、5~15年で交換が必要で、骨の刺激がないため痩せやすいです。インプラントは清掃が簡単で、ブリッジは下部が掃除しにくいです。治療期間はインプラントが長く、初期費用も高いですが、長期的なメリットを考えると価値があります。医師と相談し、状況に合う方を選びましょう。

リスクと副作用

⚫︎感染

インプラント治療では、感染がリスクの一つです。手術中や術後に細菌が入ると、腫れや痛み、熱が出ることがあります。たとえば、糖尿病や喫煙、不衛生な口内環境だとリスクが高まります。

予防には、術前の抗生物質(1時間前投与)、無菌環境での手術、術後5~7日の抗生物質、患者へのケア指導(うがいやブラシ使用)が効果的です。症状が出ればすぐ医師に連絡し、早期治療で対処できます。

⚫︎神経損傷

神経を傷つけるリスクもあり、特に下顎の奥歯や上顎前歯で注意が必要です。たとえば、下歯槽神経を傷つけると、唇や舌にしびれや痛みが出たり、味覚が変わったりします。

これを防ぐには、3D CTで神経の位置を確認し、サージカルガイドで精密に手術します。経験豊富な医師が短いインプラントを選ぶことも有効です。起きた場合、軽度なら自然回復、重度なら追加治療が必要です。

インプラントの失敗はまれ(成功率95%)ですが、骨不足、感染、過度な負荷、喫煙などが原因で起こります。たとえば、インプラントが動いたり、痛みが続く場合、骨吸収や炎症が疑われます。

⚫︎失敗

対応策は、除去、骨再生、再埋入、他の治療法(ブリッジなど)の検討です。適切な計画とケアでリスクは減らせます。

その他歯肉炎やインプラント周囲炎、歯肉退縮による見た目の問題、上顎洞のトラブル、チタンアレルギーなどもまれにあります。口腔衛生、早期発見、精密診断、適切な素材選択で、これらも管理可能です。

治療後の生活

⚫︎食事

インプラントが安定すればほとんどの食べ物を楽しめますが、硬いもの(ナッツやキャンディー)は注意が必要です。術後は柔らかい食事から始め、徐々に戻します。たとえば、熱いものや酸性の食品も初期は控え、栄養バランスを考えて水分を多めに摂ります。

⚫︎ケア

毎日の丁寧な清掃が必須です。柔らかい歯ブラシで3回磨き、歯間ブラシやフロス、水流式フロス、抗菌洗口液を使います。舌の掃除も忘れず、口全体を清潔に保ちます。

⚫︎検診

年2回の検診で、歯肉や安定性、噛み合わせをチェックし、クリーニングとレントゲンで状態を確認します。早期発見が重要で、医師のアドバイスを受けられます。

習慣喫煙は治癒を遅らせ、成功率を下げるので禁煙が理想です。過度な飲酒や激しい運動も控え、ストレス管理で免疫を保ちます。これでインプラントを長く使えます。

まとめ

インプラントは自然で長持ちする優れた治療ですが、高額でリスクもあり、ケアが欠かせません。医師と相談し、準備と習慣を整えれば、健康で自信ある生活が手に入ります。治療の知識を深め、自分に合う選択をすることで、笑顔と快適さが戻ってきます。インプラントは自然で長持ちする優れた治療ですが、高額でリスクもあり、ケアが欠かせません。医師と相談し、準備と習慣を整えれば、健康で自信ある生活が手に入ります。治療の知識を深め、自分に合う選択をすることで、笑顔と快適さが戻ってきます。

インプラントメーカーいろいろ

⚫︎アストラ、ノーベルバイオケア、ストローマン、オステム

インプラント治療の成功は、歯科医師の技術だけでなく、使用するインプラントの品質に大きく影響されます。世界には多くのインプラントメーカーが存在しますが、ここでは特に優れた4社――スウェーデンのアストラ(Astra Tech Implant System)、スウェーデン発祥で現在はスイスを拠点とするノーベルバイオケア(Nobel Biocare)、スイスのストローマン(Straumann)、そして韓国のオステム(Osstem)――を取り上げます。これらはそれぞれ独自の歴史と技術を持ち、世界中で広く採用されています。ここでは、各社の特徴や強み、世界シェアを解説し、どのメーカーがどのようなニーズに適しているのかを見ていきます。特に、アストラはその信頼性と設計で若干の優位性を持つ選択肢として注目されます。

⚫︎アストラ(Astra Tech Implant System)

概要と歴史: アストラテックはスウェーデンで生まれ、現在はアメリカのデンツプライシロナ社傘下にあるインプラントメーカーです。1996年に日本で認可を受けて以来、世界中で高い評価を得ており、ノーベルバイオケアやストローマンと並ぶ「世界三大インプラントメーカー」の一つとして知られています。

特徴:

骨との結合速度: アストラのインプラントは、表面を粗く加工する技術により、骨との結合(オッセオインテグレーション)が迅速で強固です。通常、他のインプラントが結合に6~12週間かかるのに対し、アストラはそれより短い期間で安定する傾向があります。

結合部の設計: インプラントとアバットメント(上部構造をつなぐ部品)の結合部に独自の「コニカルシールデザイン」を採用。これにより、ネジの緩みが少なく、細菌の侵入を防ぎ、長期間の安定性が期待できます。

骨吸収の抑制: 噛む力による負荷を適切に分散する設計で、骨の吸収を最小限に抑えます。これにより、インプラント周囲の骨の高さが維持され、審美性や機能性が長持ちします。

強み: 長期的な安定性と信頼性が際立ち、特に骨の状態が不安定な患者や、審美性を重視するケースに適しています。また、豊富な臨床データに裏打ちされた実績があり、学術的な検証も進んでいます。

世界シェア: 具体的な数値は公開されていませんが、ストローマンやノーベルバイオケアに次ぐシェアを持ち、特に欧米市場で高い支持を得ています。

適したニーズ: 長期使用を前提とした治療や、骨の状態が難しい症例での信頼性を求める患者に最適。

⚫︎ノーベルバイオケア(Nobel Biocare)

概要と歴史: スウェーデン発祥で、現在はスイスに拠点を置くノーベルバイオケアは、インプラントのパイオニアとして知られています。1965年にブローネマルク教授がチタン製インプラントを初めて臨床応用したことから始まり、60年以上の歴史を誇ります。

特徴:

インプラントの元祖: 世界初のインプラント治療を行ったメーカーであり、「オッセオインテグレーション」の概念を確立しました。40年以上使い続けられた症例も報告されています。

タイユナイト表面: 独自の表面加工「TiUnite」を施したインプラントは、骨との結合を促進し、早期の負荷にも対応可能。治療当日に仮歯を装着できるケースもあります。

豊富なラインナップ: インプラントの長さや太さのバリエーションが豊富で、骨が細い症例や全顎治療(All-on-4など)にも対応。柔軟性が非常に高いです。

強み: 長い歴史と実績に裏打ちされた信頼性、先進的な技術開発(例: サージカルガイドシステムやザイゴマインプラント)が特徴。審美性と機能性を両立させたい患者に支持されています。

世界シェア: 世界シェアで第2位(約20-25%程度と推定)とされ、ストローマンに次ぐ地位を確立。特に北米や欧州で広く採用されています。

適したニーズ: 審美性を重視する前歯部治療や、複雑な症例(骨量不足など)への対応を求める患者に適しています。

⚫︎ストローマン(Straumann)

概要と歴史: スイスのバーゼルに本社を置くストローマンは、50年以上の歴史を持つメーカーで、世界シェアNo.1を誇ります。国際的学術組織ITIとの連携により、科学的根拠に基づいた製品開発を行っています。

特徴:

SLActive表面: 独自の「SLActive」技術により、超親水性の表面を実現。骨との結合が通常6~8週間かかるところを3~4週間に短縮し、治療期間を大幅に削減します。

Roxolid素材: チタンとジルコニウムを組み合わせた高強度合金を採用。細いインプラントでも高い機械的強度を持ち、骨量が少ない症例にも適用可能です。

高い成功率: 10年間の臨床研究で成功率97%、生存率98.8%を記録。インプラント周囲炎の発生率も低いとされています。

強み: 世界トップシェアを支えるのは、迅速な骨結合と長期安定性。特に日本人のような骨幅が狭い患者にも適合しやすい小型インプラントが評価されています。

世界シェア: 約25-30%と推定され、世界70カ国以上で1300万本以上が使用されています。日本でも多くの歯科医院が採用。

適したニーズ: 治療期間を短縮したい患者や、骨量が少ないケースでの安全性と耐久性を重視する患者に最適。

⚫︎オステム(Osstem)

概要と歴史: 韓国のメーカーで、1997年に設立され、アジア市場を中心に急速に成長。世界シェアでは第6位(約5-10%程度)ですが、アジアではトップクラスのシェアを誇ります。

特徴:

アジア人に最適化: アジア人の骨格(顎が小さく骨量が少ない傾向)を考慮した設計。特に「ワイド&ショート」インプラントは、骨造成手術を回避しやすくします。

SA表面: 優れた表面性状「SA surface」を採用し、初期固定が容易で骨との結合がスムーズ。ストローマンのSLA技術に似た特性を持ちます。

コストパフォーマンス: 高品質ながら価格が抑えられており、他のトップメーカーと比較して手頃です。

強み: アジア人の体型に合わせた設計と、リーズナブルな価格で高品質を実現。特に韓国や日本での臨床実績が豊富で、信頼性も向上しています。

世界シェア: グローバルでは6位ですが、アジア市場ではシェアNo.1。特にコスト意識の高い地域で支持されています。

適したニーズ: 予算を抑えつつ高品質なインプラントを求める患者や、アジア人の骨格に適した治療を希望する患者に適しています。

比較と結論

信頼性と歴史: ノーベルバイオケアが最長の歴史を持ち、アストラとストローマンも長期データで信頼性を証明。オステムは歴史が浅いものの急速に評価を上げています。

治療期間: ストローマンのSLActiveが最も早く、アストラとノーベルバイオケアも優れる。オステムは標準的。

コスト: オステムが最も手頃で、ストローマン、ノーベルバイオケア、アストラは高価格帯。

世界シェア: ストローマン(1位)、ノーベルバイオケア(2位)、アストラ(3位クラス)、オステム(6位)。

アストラは信頼性と設計のバランスで若干優位性を持ちますが、ニーズ次第で選択肢が変わります。治療期間を重視するならストローマン、歴史と柔軟性を求めるならノーベルバイオケア、コストを抑えたいならオステムが候補に挙がります。最終的には、患者の骨状態や予算、歯科医師の意見を基に選ぶのが賢明です。

12.最後に当院ではアストラを使用しているので、アストラの臨床データをご紹介します。

スウェーデンで開発され、世界中で広く使用されています。特にその長期的な成功率や骨との結合性能に関するデータが豊富で、学術的な裏付けが強みとなっています。

アストラの臨床データ概要

1. 成功率と生存率

長期データ: アストラのインプラントは、10年以上の追跡研究で高い成功率を示しています。例えば、1990年代から2000年代初頭に実施された複数の臨床研究では、**インプラント生存率が95~98%**に達すると報告されています。これは、インプラントが抜け落ちたり機能しなくなったりせず、口腔内で維持されている割合を示します。

成功率: 単なる生存だけでなく、審美性や機能性が維持された状態での成功率も高く、**約94~97%**とされています。これは、インプラント周囲炎や骨吸収が少ないことを裏付けています。

具体例: 2011年の研究(Berglundh et al.)では、10年間の追跡でアストラインプラントの生存率が97.7%であり、インプラント周囲の骨喪失が平均0.3mm未満であることが確認されました。

2. 骨との結合(オッセオインテグレーション)

結合速度: アストラの特徴である「OsseoSpeed」表面加工技術(フッ化水素で処理されたチタン表面)は、骨との結合を促進します。臨床研究では、通常のインプラントが6~12週間で安定するのに対し、アストラは4~6週間で十分な初期安定性を得られると報告されています。

初期固定力: インプラント埋入直後のトルク値(初期固定力)が平均35Ncm以上で、早期負荷(即時仮歯装着)にも対応可能であることが示されています(例: Norton, 2013)。

科学的根拠: OsseoSpeed表面は、骨細胞の付着を高め、骨形成を促進するマイクロ構造が特徴。これにより、特に骨質が軟らかい患者でも高い成功率が得られています。

3. 骨吸収の抑制

骨レベルの維持: アストラの「コニカルシールデザイン」(インプラントとアバットメントの密閉性の高い結合部)は、噛む力による負荷を分散し、骨吸収を最小限に抑えます。臨床データでは、10年間で平均骨喪失量が0.3~0.5mm程度と、他のメーカー(例: 平均1mm前後)と比べて少ない傾向があります。

研究例: 2008年の論文(Pjetursson et al.)では、アストラインプラントを使用した症例の5年間の骨喪失が平均0.24mmであり、審美性や長期安定性に寄与すると評価されています。

4. インプラント周囲炎の発生率

低い炎症リスク: コニカルシールデザインにより、結合部への細菌侵入が抑えられ、インプラント周囲炎の発生率が低いことが報告されています。10年間の追跡研究で、インプラント周囲炎の発症率は**約2~5%**と、他のシステム(5~10%程度)と比較して低い水準です。

データ例: 2017年のメタアナリシス(Derks et al.)では、アストラを含むプレミアムインプラントシステムは、インプラント周囲炎のリスクが低減される傾向にあると結論づけられています。

5. 臨床応用の多様性

症例数: アストラは世界中で数百万本以上が埋入されており、症例データが豊富です。特に、骨量が少ない症例や即時埋入(抜歯直後のインプラント埋入)でも高い成功率が確認されています。

即時負荷のデータ: 特定の条件下で即時負荷を行った場合、**成功率が92~95%**と報告されており、早期回復を求める患者にも適応可能(例: Glauser et al., 2007)。

6. 患者満足度と審美性

審美的成果: 前歯部への適用でも、骨吸収が少ないため歯肉ラインが安定しやすく、審美的な満足度が高いとされています。患者ベースの調査では、90%以上の患者が機能性と見た目に満足と回答(デンツプライシロナの公式資料より)。

具体例: 2015年の研究(Cooper et al.)では、アストラを使用した前歯インプラントの審美スコア(PES/WES)が平均13.5/14と高評価でした。

主な臨床研究と出典

以下は、アストラの臨床データを裏付ける代表的な研究です:

Berglundh, T. et al. (2011): 「10年間のインプラント生存率と骨維持に関する研究」 - 生存率97.7%、骨喪失0.3mm未満。

Pjetursson, B. E. et al. (2008): 「5年間の骨レベル変化」 - 平均骨喪失0.24mm。

Norton, M. R. (2013): 「OsseoSpeed表面の初期安定性」 - 4週間での骨結合を確認。

Derks, J. et al. (2017): 「インプラント周囲炎のメタアナリシス」 - アストラの低リスクを指摘。

Glauser, R. et al. (2007): 「即時負荷の臨床結果」 - 成功率92%以上。

まとめ

アストラの臨床データは、高い生存率(95~98%)、迅速な骨結合(4~6週間)、骨吸収の抑制(0.3~0.5mm/10年)、低いインプラント周囲炎リスク(2~5%)を特徴とし、他のトップメーカー(ストローマンやノーベルバイオケア)と比較しても遜色ない結果を示しています。特に、長期的な安定性と審美性を求める症例で強みを発揮し、科学的根拠に基づく信頼性が評価されています。

歯周病と全身疾患

-歯科医院でのメインテナンスが命を守る鍵に-

歯周病とは何か?

歯周病は、歯茎が腫れたり、痛みが出たり、出血などの症状を伴い、歯を支える歯茎(歯肉)や骨に炎症を引き起こす慢性的な疾患で、歯垢(プラーク)と呼ばれる細菌の塊が主な原因です。この病気は、軽度の「歯肉炎」から始まり、進行すると「歯周炎」となり、歯がグラついたり抜けたりする深刻な状態に発展します。日本では、成人の約80%が何らかの歯周病の兆候を持っているとされ、非常に身近な健康問題です。

歯肉炎の段階では、歯茎が赤く腫れ、歯磨き時に出血することが特徴です。歯周炎に進行すると、歯茎が下がって歯が長く見えたり、口臭が強くなったり、さらには歯を支える骨が溶けてしまいます。この段階では自覚症状が少ない「サイレントディジーズ(沈黙の病気)」とも呼ばれ、気づいた時には手遅れになることもあります。

しかし、歯周病の影響は口の中だけに留まりません。近年、歯周病が全身疾患と深く関わっていることが科学的に明らかになり、心臓、血糖、呼吸器、妊娠など、命に関わる健康リスクと結びついています。この事実を踏まえると、歯周病の治療と予防、特に歯科医院での定期的なメインテナンスがどれほど重要かがわかります。

歯周病の原因と進行のメカニズム

歯周病を引き起こす原因は多岐にわたりますが、主に次の要素が関与しています。

歯垢と歯石: 歯磨きが不十分だと、歯垢が歯や歯茎の間に溜まり、細菌が繁殖します。この歯垢が硬化した歯石は自宅では除去できず、炎症を悪化させます。

生活習慣: 喫煙は歯茎の血流を悪化させ、免疫力を低下させるため、歯周病のリスクを2~6倍に高めます。過度な飲酒や栄養不足(特にビタミンCやDの欠乏)も同様です。

全身疾患: 糖尿病、ホルモンの乱れ(妊娠や更年期)、免疫系の病気は歯周病を進行させます。

遺伝的要因: 家族に歯周病が多い場合、遺伝的にリスクが高い傾向があります。

不適切な口腔ケア: 歯ブラシの使い方が悪い、フロスや歯間ブラシを怠ると、細菌が蓄積しやすくなります。歯周病は、細菌が歯茎に炎症を起こし、その炎症が歯周ポケット(歯と歯茎の隙間)を深くすることで進行します。深くなったポケットで細菌がさらに繁殖し、骨を溶かす毒素を放出。この悪循環が全身に影響を及ぼすきっかけとなるのです。

歯周病が全身疾患に与える深刻な影響

歯周病は口の中の病気にとどまらず、全身に波及するリスクが明らかになっています。

歯周病細菌は最初は食後に残った食べかすを栄養に繁殖していきます。しかし時間の経過とともに歯茎の中の毛細血管に流れる血液を狙い、豊富な栄養源を手に入れるために歯肉に炎症を引き起こし、歯周組織を破壊し、血管壁を壊し血液に到達します。その後、歯周病細菌が血流を通じて各臓器に運ばれ、臓器内で発見されるという研究データが多く発表され、その深刻さを裏付けています。

以下に主要な影響を詳しく見ていきます。

3.1 心疾患との関連:歯周病細菌が心臓で発見される

歯周病と心疾患の関連は、多くの研究で確認されています。たとえば、2018年の『Journal of Periodontology』に掲載された研究では、歯周病患者の心臓組織や動脈硬化のプラークから、ポルフィロモナス・ジンジバリス(歯周病の主要な原因菌)が検出されました。この細菌は、血流に乗って心臓に到達し、血管内で炎症を起こし、動脈硬化や心筋梗塞のリスクを高めると考えられています。

別の研究(『Circulation』2016年)では、歯周病患者の心疾患リスクが1.5~2倍に上昇し、重度の歯周病ではそのリスクがさらに顕著であると報告されています。歯周病細菌が心臓弁や冠動脈で発見されるケースもあり、口の中の健康が心臓の命運を握っていると言えるでしょう。

3.2 糖尿病との双方向の関係

歯周病と糖尿病は互いに悪影響を及ぼす双方向の関係にあります。糖尿病患者は血糖コントロールが不良だと歯茎の免疫力が低下し、歯周病が進行しやすくなります。一方、歯周病の炎症はインスリン抵抗性を高め、血糖値を悪化させます。

『Diabetes Care』(2013年)の研究では、歯周病治療を受けた糖尿病患者のHbA1c(血糖値の指標)が平均0.4~1%改善したと報告されています。さらに、歯周病細菌が膵臓や肝臓で検出されたケースもあり、全身の代謝に影響を与えている可能性が示唆されています。

3.3 妊娠合併症と歯周病

妊婦の歯周病は、早産や低体重児出産のリスクを2~7倍に高めるとされます。『American Journal of Obstetrics and Gynecology』(2006年)によると、歯周病菌が胎盤や羊水中で発見され、子宮内感染を引き起こす可能性が指摘されています。この細菌が血流を通じて胎児に影響を与え、早産を誘発するのです。妊娠中の口腔ケアが母子の健康に直結する重要な例です。

3.4 肺炎と高齢者のリスク

高齢者では、歯周病菌が誤嚥性肺炎の原因となることがあります。『Journal of Dental Research』(2014年)の研究では、歯周病患者の肺組織から歯周病関連細菌が検出され、誤嚥による肺炎リスクが3倍以上高いとされました。特に、口腔ケアが不十分な場合、細菌が気道に入り込み、命に関わる感染症を引き起こします。

3.5 その他の疾患との関連

歯周病は関節リウマチやアルツハイマー病とも関連が指摘されています。たとえば、2019年の『Science Advances』の研究では、歯周病菌ポルフィロモナス・ジンジバリスがアルツハイマー患者の脳内で検出され、認知症の進行に関与する可能性が示唆されました。また、リウマチ患者の関節液からも同様の細菌が見つかっています。これらのデータから、歯周病が単なる口の病気ではなく、全身の炎症を誘発し、複数の臓器で細菌が発見される「全身性のリスク因子」であることがわかります。

歯周病治療のプロセス

歯周病が全身疾患にこれほど影響を与える以上、適切な治療が不可欠です。治療は進行度に応じて次のように行われます。

4.1 初期治療:スケーリングとルートプレーニング

軽度の場合、歯科医院で「スケーリング」(歯石除去)と「ルートプレーニング」(歯根の清掃)が行われます。これにより、歯垢や歯石が取り除かれ、炎症が抑えられます。通常、数回に分けて行われ、正しい歯磨きの仕方も指導されます。

4.2 進行した場合:外科的治療

中度~重度の歯周炎では、外科的治療が必要な場合があります。

フラップ手術: 歯茎を切開し、深い歯石や感染組織を除去。

骨再生療法: 溶けた骨を再生するGTR法やエムドゲインを使用。

これらは局所麻酔で実施され、回復には数週間かかります。

4.3 全身疾患との連携治療

糖尿病や心疾患が関与する場合、内科医と連携し、血糖管理や禁煙指導が並行して行われます。歯周病治療が全身の炎症を軽減し、疾患の改善に寄与することが期待されます。さらに、近年の研究により、歯周病細菌(特にPorphyromonas gingivalisやAggregatibacter actinomycetemcomitansなど)が歯肉の炎症部位から血液に乗って全身に運ばれ、血管壁に付着することで炎症を引き起こすことが明らかになっています。たとえば、2005年の米国心臓協会(AHA)の報告では、歯周病患者の動脈硬化性プラークから歯周病細菌のDNAが検出され、これが血管内皮の炎症やアテローム形成を促進する可能性が示唆されました。また、2012年のJournal of Clinical Periodontologyに掲載された研究(Tonetti et al.)では、歯周病治療を受けた患者群で血中の炎症マーカー(CRPやIL-6)が有意に低下し、心血管リスクが改善したことが報告されています。このメカニズムは、歯周病が心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患リスクを1.5~2倍に高めるとする疫学データ(例: Humphrey et al., 2008, American Journal of Preventive Medicine)とも一致します。このため、歯周病の管理は単なる口腔内の治療にとどまらず、全身の炎症性疾患の予防や管理において重要な役割を果たします。特に糖尿病患者では、歯周病が血糖コントロールを悪化させる双方向の関係が確認されており(例えば、Diabetes Care 2018年のメタアナリシスでHbA1cが平均0.4%改善)、連携治療の効果がより顕著に現れることが期待されます。こうした科学的根拠に基づき、歯周病治療は全身健康の向上に寄与する包括的なアプローチとして位置づけられています。

歯科医院でのメインテナンスがなぜ重要か

治療後の歯周病は再発しやすく、全身疾患への影響を防ぐには、歯科医院での定期メインテナンスが不可欠です。

5.1 メインテナンスの内容と頻度

頻度: 一般的に3~6ヶ月に1回、リスクが高い場合は1~2ヶ月ごと。

内容: 歯垢・歯石の除去、歯茎の健康チェック、レントゲンによる骨の状態確認。

効果: 再発を防ぎ、全身疾患リスクを低減。たとえば、定期クリーニングで心疾患リスクが約30%低下したとのデータ(『American Heart Journal』2011年)もあります。

自宅でのケアでは歯石や深いポケットの細菌を完全に除去できないため、専門家の介入が必須です。

5.2 全身疾患予防への貢献

メインテナンスは、歯周病菌が血流に乗って心臓や肺、脳に到達するのを防ぎます。研究で臓器内で検出された細菌は、口腔内の管理不足が原因とされており、定期的なクリーニングがそのリスクを大幅に減らします。たとえば、肺炎予防では、半年ごとのメインテナンスで入院リスクが半減した例も報告されています。

5.3 患者の意識と継続の重要性メインテナンスは一度で終わるものではなく、継続が鍵です。歯周病の再発は気づきにくいため、定期的に歯科医院でチェックを受けることで、早期発見・早期対処が可能になります。これが全身の健康を守る基盤となります。

自宅でのケアと歯科医院の連携

メインテナンスの効果を最大化するには、自宅でのケアも重要です。

歯磨き: 1日2~3回、2分以上、歯と歯茎の境目を45度で丁寧に。

フロス・歯間ブラシ: 歯間の歯垢を除去。

生活習慣: 禁煙、野菜や果物を多めに摂り、ストレス管理。

しかし、自宅ケアだけでは不十分。歯科医院でのプロフェッショナルなクリーニングが、全身疾患を防ぐ最終防衛線です。

メインテナンスで歯周病と全身疾患を管理する

歯周病は、歯を失うだけでなく、心疾患、糖尿病、妊娠合併症、肺炎、認知症など、全身疾患に深刻な影響を与える病気です。研究で歯周病細菌が心臓、肺、脳、胎盤で発見されている事実は、その危険性を物語ります。歯科医院での治療で進行を止め、3~6ヶ月に1回のメインテナンスで再発を防ぐことが、口と体の健康を守る最善策です。「歯茎が腫れる」「出血する」などのサインを見逃さず、早めに受診を。そして、定期的なメインテナンスを習慣化してください。歯周病を管理することは、歯の健康だけでなく全身疾患を予防し、命を守るための大きな一歩です。

虫歯治療について

虫歯はズキズキ痛みが出始めたら緊急事態です。

痛みが出るということは神経が感染を起こし始めた証拠です。ズキズキ痛みが出始める前のしみるくらいの状態のうちに歯医者に行きましょう。

和光で虫歯治療をするなら歯科タケダクリニックへご相談下さい。

放置すると神経を抜くことになり、神経を抜いた歯は枯れ木のようにもろくなっていき、いずれは抜くことになります。虫歯(う蝕)は、口腔内の細菌が糖を代謝して酸を生成し、その酸が歯の表面の硬いエナメル質を溶かすことで始まる病気です。歯の内側は象牙質と呼ばれる柔らかい部分になるため、細菌が侵入すると一気に虫歯が進行し神経まで到達します。放置すると歯の痛み、感染症、さらには歯の喪失につながる可能性があるため、早期の対処が不可欠です。この記事では、虫歯の進行段階、治療法、費用、予防策などを詳しく掘り下げて解説します。

虫歯の進行段階

虫歯は進行度合いによって4つのステージ(C1~C4)に分類されます。

C3以上になると自発痛が出てきます。

自発通が出始めると神経が細菌感染を起こしてしまった可能性が高く、治療方法としては神経を取り除くしか方法がなくなります。

くれぐれも痛みがでる前に治療をすることが重要です。

- C1(初期虫歯) まったく痛くない

- 特徴: 歯の最外層であるエナメル質に小さな白濁や黒ずみが生じる。まだ穴は開いていない。

- 症状: 痛みやしみる感覚はほぼなく、見た目で気づくことが多い。

- 進行速度: 比較的ゆっくりで、適切なケアで進行を止められる可能性がある。

- C2(象牙質虫歯) ちょっと染みる程度

- 特徴: 虫歯がエナメル質を突破し、その下の象牙質に到達。穴が開き始める。

- 症状: 冷たいもの、甘いもの、酸っぱいものに反応してしみたり、軽い痛みを感じる場合がある。

- 進行速度: 象牙質はエナメル質より柔らかいため、進行が早まる。

- C3(神経まで達した虫歯) 痛い~激痛

- 特徴: 虫歯が歯髄(神経や血管が集まる部分)に到達。炎症や感染を引き起こす。

- 症状: ズキズキとした強い痛み、熱いものへの敏感さ、噛むときの不快感。放置すると歯髄炎や根尖性歯周炎に発展。

- 進行速度: 急速に悪化し、全身への影響(発熱や腫れ)も出る可能性がある。

- C4(歯根のみ残った状態) 激痛~神経の死滅

- 特徴: 歯冠がほぼ崩壊し、根だけが残る。歯髄が死に、歯根に膿が溜まることも。

- 症状: 痛みが消失する場合もあるが、歯茎の腫れや膿の排出が起こる。

進行速度: 歯の修復がほぼ不可能な状態に到達。

虫歯治療の主な方法

虫歯の治療法は進行度や患者の希望、歯の状態によって異なります。以下に、各段階ごとの詳細な治療法を説明します。(保険診療)

- フッ素塗布や再石灰化(C1の場合)

- 内容: 高濃度のフッ素を歯に塗布し、エナメル質の再石灰化を促す。削る必要がない非侵襲的治療。

- 使用場面: 初期虫歯で穴が開いていない場合に適用。

- メリット: 歯を削らずに済む、自然治癒を期待できる。

- デメリット: 進行が進むと効果が薄れるため、定期的な経過観察が必要。

- 詰め物(コンポジットレジンやインレー)(C2の場合)

- コンポジットレジン:

- プラスチック樹脂を虫歯を削った部分に直接詰める方法。

- メリット: 1回の通院で済む、色が自然で目立たない。

- デメリット: 大きな虫歯には不向き、耐久性がやや劣る。

- インレー:

- 金属(金や銀)やセラミックで作られた詰め物を歯にはめる。

- メリット: 耐久性が高く、噛む力が強い奥歯に適している。

- デメリット: 型取りが必要で2回以上の通院を要する。

- 手順: 虫歯をドリルで除去後、歯の形に合わせて詰め物を装着。

- コンポジットレジン:

- 根管治療(C3の場合)

- 内容: 感染した歯髄を取り除き、根管内を洗浄・消毒後、薬剤で封鎖する。その後、クラウン(被せ物)で補強。

- 手順:

- ❶歯に穴を開け、歯髄を取り除く。

- ❷根管をファイルで清掃し、消毒薬で洗浄。

- ❸ガッタパーチャ(ゴム状の材料)で根管を充填。(神経を取り除いた隙間を埋めていきます。)

- ❹土台を立ててクラウンを被せる。

メリット: 歯を残せる可能性がある。

デメリット: 治療期間が長く(2~5回程度)、費用も高め。

- 抜歯(C4の場合)

- 内容: 修復不可能な歯を抜き、その後の治療(ブリッジ、インプラント、入れ歯)を検討。

- 手順: 麻酔後、鉗子で歯を抜き、必要に応じて縫合。

- メリット: 感染の拡大を防げる。

デメリット: 歯を抜いた後、骨が瘦せていく。隣の歯が傾いてくる可能性がある。

治療の流れ

1.診察と診断

歯科医師が視診、レントゲン撮影、プロービング(歯の表面を調べる)で虫歯の深さや範囲を確認。

レーザー診断機器を使う医院も増えている。

2.麻酔

局所麻酔(注射)で治療中の痛みを軽減。表面麻酔を併用して注射の痛みを和らげる場合も。

3.虫歯の除去

高速ドリルやレーザー、エアアブレージョン(微粒子を吹き付ける方法)で虫歯を削る。

削る範囲は最小限に抑え、健全な歯質を残すよう配慮。

4.修復

詰め物や被せ物を装着し、噛み合わせを調整。

5.アフターケア

再発防止の指導(歯磨き方法、フロスの使用)、次回の検診日程を提案。

治療にかかる費用と時間

保険適用(日本での目安、2025年3月時点)

C1: フッ素塗布は数百円~1,000円程度。

C2: コンポジットレジンで1,500~3,000円、インレーで3,000~5,000円。

C3: 根管治療で5,000~10,000円+クラウン代(3,000~5,000円)。

C4: 抜歯で1,000~2,000円。

自由診療(世論の金額高騰に伴い変わっていきます。下記は目安にして下さい。)

セラミックインレー: 3万~8万円。

セラミッククラウン: 8万~15万円。

インプラント: 30万~50万円/本。

時間

C1: 15~30分(1回)。

C2: 30分~1時間(1~2回)。

C3: 1時間/回で2~5回。

C4: 30分~1時間(抜歯のみなら1回)。

虫歯治療の注意点

・痛みがなくても放置しない: 神経が死ぬと痛みが消える場合があるが、内部で感染が進行。

・治療後のケアが重要: 詰め物の隙間から再発する「二次う蝕」に注意。毎日の歯磨きとフロスが必須。

・歯科医選び: 最新設備や丁寧な説明をする医院を選ぶ。口コミや初診時の印象で判断。

虫歯予防のポイント

・正しい歯磨き: 朝晩2回、2~3分かけて磨く。フッ素濃度1,000~1,500ppmの歯磨き粉が効果的。

・食生活の改善: 砂糖入り飲料やお菓子を減らし、食後は30分以内に歯磨きか水で口をすすぐ。

・補助ツール: デンタルフロスや歯間ブラシで歯間の汚れを除去。

・定期検診: 6ヶ月に1回、クリーニングとチェックを受ける。

虫歯は早期発見と治療で歯を長く保つことが可能です。痛みがなくても定期的に歯科医院を訪れ、日々のケアを怠らないことが、健康な口腔環境への第一歩です。もし虫歯治療について疑問があれば、ぜひ専門家に相談してみてください。

和光市コラムコーナー